![]()

|

�{�E���̑��@���̂P |

| 020�u�����͂Ȃ��E�\���܂���ʂ�̂��v�^���c�M�F�i2011�N4��4���j |

| �����͂Ȃ��E�\���܂���ʂ�̂��^���c�M�F �^�m����߰�߰�ޯ���^20070312���Ł^\925+�Ł^221�� �@�`���ɏo�Ă���y�b�g�{�g���̃��T�C�N�������������Ă���Ƃ̗��_�ɂ͈��R�ƂȂ����B���҂́A�P�X�X�R�i�����T�j�N�ɂP�Q���g���������y�b�g�{�g���̔̔��ʂ��A�Q�O�O�S�i�����P�U�j�N�ɂ͂T�O���g������悤�ɂȂ������A�y�b�g�{�g���̃��T�C�N�����i�ނɂ�Ĕ̔��ʂ������ăS�~���������̂́A���T�C�N�����i���߂��Ƃ����̂ł���B�܂�A���T�C�N������y�b�g�{�g���̔̔��ʂ͌���͂��������̂ɁA�������Ƃ������Ƃ́A�y�b�g�{�g���̕��ʂ��A���{�̑�ʏ���̌㉟�������Ă���Ƃ����̂ł���B �@���Ȃ薳�������闝�_�Ǝv���B�y�b�g�{�g���̔̔��ʂ����������ƂƁA�y�b�g�{�g���̕��ʂɂ́A���ʊW�̈Ӗ��͂Ȃ��ł��낤�B�̔��ʂ����������Ƃ���ɂ���Ηǂ������ł���A���ʂ͕��ʂƂ��Ă̖����l����Ηǂ������ł��낤�B���̂悤�ȁu�܂₩���v�����҂̗��_�ɂ͑����B�ǂ����A�u�����_���̎v�ł��낤���A���҂̂��������Ȑ헪�������B�ꂷ��B �@�������A�����ċ������鎖���������̂��ے�ł��Ȃ��B�{�ɂ��ƁA�����f�[�^�͌Â����Q�O�O�S�N�̃y�b�g�{�g���̏���ʂ��T�P���g���A���ʉ�����Q�S���g���A���������Q�V���g�����S�~�Ƃ��Ď̂Ă��Ă���Ƃ����B����ɁA���ۂɍė��p�͂R���g���ɉ߂��Ȃ��Ƃ����B�����A���ʉ�����ꂽ�c��A�Q�P���g���͏ċp��������Ă���̂��B �@�C�ɂȂ����̂ŁA�ŋ߂̃f�[�^�ׂĂ݂��B�o�d�s�{�g�����T�C�N�����i���c��̃f�[�^�ɂ��ƁA�Q�O�O�X�N�x�̃y�b�g�{�g���̑�����ʂ��T�U���g���A���ʉ�����Q�X���g���Ƃ���قǂ̍��قł͂Ȃ��B�܂����ɁA�{�ɂ͏o�Ă��Ȃ����ƌn�{�g������Ƃ����̂�����A�X�[�p�[��R���r�j���������������̂����A�Q�O�O�S�N�x�͂W���g���A�Q�O�O�X�N�x�͂P�T���g���Ƃ��Ȃ�̔䗦������B������������́A�i�y�b�g�{�g�����T�C�N�����i���c��̔N�����j�����Ē��������B�܂��A��������Q�O�O�T�N�x�ɉ������Ă���A�{�g���������̐��`���X����������Ȃǂ��Ă���B����ƁA�ė��p���悭����Ȃ��̂����A�u�Đ��������ƎҌ_�v���ė��p���Ƃ���ƂT���g���ɂȂ�B�v����ɁA�]��ς���Ă��Ȃ��̂ł���B �@���ʂ��Ă��A�ċp�F�ŔR�₷�̂ł���A���ʂ���Ӗ��͂Ȃ��A�ŋ��Ƃ����������|���邾�����ʂł���Ƃ������҂̗��_�͐������Ǝ��͎v���B�������A���ʉߒ��ł��܂��܂ȏ��ɂ���������A���ʂȕ��S�����d�ɂ��|�����Ă���̂ł���B���҂́A�ċp�ے��ɂ����āA�y�b�g�{�g�����J�����[���������߁A�ċp����ۂɍ����ƂȂ�A�ċp�F�����ނƂ������_�͂��蓾�Ȃ��Ƃ����B�ނ���A�y�b�g�{�g�������邱�Ƃɂ��A��Ԃ��ł��ėǂ��R����Ƃ����̂��B�R���ɂ����ꍇ�́A�����������ĔR�₵�Ă���P�[�X������Ƃ����B���Ăɔ�r���āA���{�̃y�b�g�{�g���̉�������������Ƃ��ւ�l�����邪�A�ނ��뉢�Ă͎���𗝉����Ă���̂����m��Ȃ��B �@���{�ł́A���ă_�C�I�L�V�����܂ޏ����܂��Q�O�N�Ԃɓn���ĎU�z����Ă����Ƃ̎����ɂ͋������B�V���������������낤���H�@�����A�����ł����҂́u�܂₩���v���g���Ă���B�x�g�i���푈�ŏ����܂̈��ł���_�C�I�L�V�����܂܂�Ă���͗t�܂��U�z���ꂽ���A���̗ʂ́A�x�g�i���̍��y�̂P�������L�����[�g���ɂP�N�ԂɂO�D�S�U�L���O�����ł������Ƃ����B���{�S�y�ŎU�z���ꂽ�����܂́A�P�������L�����[�g��������P�N�ԂłO�D�Q�P�L���O�����̃_�C�I�L�V���������ł���B��������ۂɎU�z���ꂽ�̂͐��c�Ȃ̂ŁA���c�������l����ƃ_�C�I�L�V���̗ʂ́A�P�������L�����[�g���ɂP�N�ԂłR�D�V�L���O�����ƃx�g�i���̂W�{���Ƃ����̂ł���B����́A��r���镪�ꂪ�Ⴄ���낤�B�x�g�i���͑S���y�ʐς�����ŁA���{�͐��c�ʐς�����ł͔�r�ɂȂ�Ȃ��B�����A�_�C�I�L�V�����U�z����Ă��������ɂ͕ς��Ȃ��B �@�������ؖ�����p�����͎����Ȃ����A���҂̐����ɂ��A�_�C�I�L�V�����ғł��Ƃ����ؖ��͂���Ă��Ȃ����Ƃ͂悭�������B�}�X�R�~�������Ŗ��ɂ������A���̌�̐���������Ă��Ȃ��̂ł���B�}�X�R�~����肾���A�Ȋw�҂����Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���B�Ȃ��A���҂Ɏ^�����āA�u�_�C�I�L�V���̓Ő��͒Ⴂ�v�Ƃ����Ȋw�҂��o�Ă��Ȃ��̂��낤�B������}�X�R�~���������Ă���̂��낤���B �@����ɒ��҂́A�}�X�R�~�ᔻ�̃{���e�[�W���グ�Ă����B���ҁ@ |

�́A�����a�͋����ɑ���Ȃ��Ƃ݂Ă���悤�����A�̌������ɐӔC�������Ď��E�����b��̘b��A���C���t���G���U�̖��ӔC�ȕ䂦�ɐӔC�������Ď��E�����{�{�ƕv�Ȃ̘b���o�Ă���B�����a�ɂ͂قƂ�NJQ���Ȃ��Ƃ��������ɂ́A�^�������˂邪�A�}�X�R�~�̖��ӔC���ɂ͂܂����������ł���B�S���Ȃ�ꂽ���̐ӔC���ǂ�����̂��ƌ��������B������A���������֘A�Ń��L�ɂȂ��āA�u����������Ȃ��v�Ɗ��[�����ɂ��݂��Ă����n���ȋL�҂��������A������肩�𗝉����Ă��Ȃ��l�Ԃ��A�Z���Z�[�V���i���ȋL��������������A���̕p���ɋ^������������Ă���B �@���́A���܂�Ă��琬�����܂ł͓�_���Y�f���z�����Ď����̑̂�傫�����Ă��邪�A���n����Ɠ�_���Y�f���قƂ�Njz�����Ȃ��Ȃ�A�V��ɂȂ��Ď��Ɏ���ƁA���x�͓�_���Y�f����o����ƁA���҂͌����B����́A�������낤�B�̂ɁA�X�͓�_���Y�f���z���͂��Ȃ��ƁA�u�̈ӂ̌��v���ƒ��҂͒f�肵�Ă���B������u�܂₩���v�ɋ߂��B�X�́A���݂������A��_���Y�f��ۗL��������B�͂��������Ă��A���̐X�ł͐A���̘A�����N���Ă��邩��ł���B�A�����ς��A�A�O���̐A�����������āA�X�͐���������B�����ł́A��_���Y�f�͐X�̒��ɑ��݂������邩��ł���B �@�ǂ������҂̘_���́A�ǂ������_��������ƁA�����ɖڂ�t���A���_���邱�Ƃɂ��A���ׂĂ�ے肵�Ă܂��Ȃ�����B�������o���Ă��铝�v�l�Ɍ떂����������Ɓi����͎��������j�A���҂͓��ӂ́u�܂₩���v�ɂ��A�ꏏ�����Ɉ꓁���f���Ă��܂��p�^�[�����B �@���́u�n�����g���v���̂��̂ɂ���̂ł͂Ȃ��A�l�Ԃ̊��������܂�ɂ��}��������A����ɂ���ċC�}���ɕς��A���ꂪ�傫�Ȕ�Q���y�ڂ��Ă���ƒ��҂͏q�ׂĂ���B���҂������̂́A��_���Y�f�̗��o�����������遄���Ƃ����Ȃ̂ł���A���̑�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�������A�����A���̔r�o�K���ƈقȂ�̂��낤�B�}���ł��낤���Ȃ��낤���A�����K����ے�͂ł��Ȃ����낤�B�ے肵�Ă�悤�Ŕے肵�Ă��Ȃ��A�_���j�]���N�����Ă���Ƃ��������Ȃ��B �@�����āA�A���L���f�X�̌����܂Ŏ����o���āA�k�ɂ̕X�͉��g���ɂȂ��Ă��C���ʂ͏オ��Ȃ��Ɛ������Ă���B����́A���̒ʂ肾�낤���A���́u�n�����g���v�ł���B���҂́A�Q�O�O�O�N�Ɂu���T�C�N�����Ă͂����Ȃ��v�Ƃ̃^�C�g���̖{���o�������A�{�̃^�C�g���ɂ��ւ�炸�A�{���ł́u���͎��͂��܂胊�T�C�N�����܂���^�o�D�T�O�v�Ə����Ă���B�e���r�ł̔������Ă���ƁA�ȑO�́u�n���͉��g�����Ă��Ȃ��v�ƌ����Ă������Ƃ����������A���̖{�ł́u�}���ȉ��g���͗ǂ��Ȃ��v�Ə����Ă���B���̓s�x�A�咣�C�ŕς���l�̂悤���B���̕ӂ̃g�[���͂��̖{�ł͏����キ�A�Ŕ��~�낵�Ă��܂����悤�Ɏv����B�����I�ɂ́A�n���͊��≻�Ɍ������Ă��鎖���������₩�ɏ����Ă��邾�����B���ǂ́A�}�X�R�~�p�̂��������ȉ��Z�҂Ȃ낤�B���҂́A���t�{���q�͈��S�ψ���̐��ψ��߂Ă������A����̐k�Ђ��A�܂��i�D�̕���ƂȂ邱�Ƃ̋��낵����������B �@���̌�A���̃��T�C�N���^���́A�����������邱�Ƃɂ��A���莆���������������Ƃ��A�w�NJQ���Ȃ��c�c�s��r���������߁A�Q���l�̐l���}�����A�ɂ�����A�E���ꂽ�ȂǂƑ����B�����āA�Ζ��̘b�肪�o�āA�I���ɂ͓��{�͉��т����獂�C���Z��ǂ��Ȃ��Ƃ����ƁA����n�ɏZ�ގ����Ƃ��Ă͔߂����Ȃ�B�܂��A���[�J���Ȃ��Ƃ������Ă��d�����Ȃ��̂�������Ȃ��B�Ƃ͂����A�����͍l���ė~�����ȂƎv����������Ă��܂��B�܂��A���{�l�͐���ɂ͑ϐ�������悤�Ȃ��Ƃ��������ƁA���̍����������ĂƎv���B�����a�͂Ȃ����̂��ƌ��������Ȃ�B �@�������A�Ō�̌��t���ǂ��B �@�n�����g���͏d�v�Ȋ���肩������Ȃ����A�n�����g���̎�ȗv������_���Y�f�ł���Ƃ���Ȃ�A��_���Y�f���o�������͐Ζ��ł���B�]���āA�Ζ����͊�����Βn�����g���͎����I�ɉ�������B �@�J��Ԃ��ɂȂ邪�A���̈Ӗ��ŁA�Ζ��̌͊��ƒn�����g���͂ǂ���������Ƃ��ďd�v�ł��邪�A�o���������ɋN���邱�Ƃ͂Ȃ��B��@�����l�����́A���鎞�͒n�����g������Ȃ��ƌ����A���鎞�ɂ͐Ζ����͊�����Ƌ������B �@���ǁA���̐l�͗ǂ��l�ȂȂƎv���Ă��܂��̂��s�v�c���B |

�u������ �Ȃ��E�\�� �܂���ʂ�̂��v ���c�M�F �m��� |

|||

| 019�u���{�o�ς̕s�s���Ȑ^���v�^�h�V���L�E�h�V���Y�i2011�N3��9���j |

| ���{�o�ς̕s�s���Ȑ^���^�`�����c��V�̒` �h�V���L�E�h�V���Y�^���~�Ɂ^20110125��1�� \925+�Ł^239�� �@�ǂݎn�߂̊��Ҋ����ǂ�ǂ]�ɕς��{�ł������B�e���r�Ō���h�V���Ƃ́A�قȂ�C�z�����̖{�ɂ͂���B�ǂݐi��ŁA�㔼�ɂ��̗��R���������B���̖{�́A�h�V�Z���������{�Ȃ̂ł���B�����h�V�킪�ďC�����̂ł���B���҂́A��{�I�ȍl���������L���Ă���炵�����A���͂ɕ\��Ă���C�z�́A�قȂ���̂��Ƃ��Â��C�t�����ꂽ�{�ł������B�Ƃ͂����A���������Ƃ����ׂĔے肷��C���Ȃ��B�Ȃ�قǂƎv���Ƃ���́A��������B�����A��ɗ����u���������v���^�ɋC�ɂȂ�̂ł���B �@�Q�O�P�O�N�x�̍��̗\�Z��X�Q���~���獑�Q�O���~���������������V�Q���~�B�������A�Ŏ��͂R�V���~�����Ȃ��B�c��T�T���~���Ԏ��Ƃ������ƂɂȂ�B�Ƃ��낪�A�ق�̐��N�O�ɐԎ����Ȃ��Ȃ�A�����v���C�}���[�o�����X�����������O�ɂȂ��Ă����Ƃ����B���ꂪ�A�����̍ŏI�N�x�������Ƃ����B �@�m���ɂ���͑厖�Ȃ��Ƃ����m��Ȃ����A�����̍\�����v�œ��{�͗ǂ��Ȃ����̂��낤���H�ƂĂ������͎v���Ȃ��B�X�����v�ʼn������܂ꂽ�̂��낤���H�I���b�N�X�Ɉ����肷��̂��A�\�����v�������̂��낤���H�ނ���A�C���N���ŁA����������������āu�u�b�V���̐푈�v�ɉ��S���������Ƃ�Nj����邱�Ƃ�Y��Ă͂��Ȃ����낤���B��ʔj��Ȃ���̂�������������Ȃ��������A���̐푈�̐ӔC��₢�����Ǝv���B���́A����ɑ��ĉ��������Ă��Ȃ��B�ނ��땽�R�Ƃ��Ă���Ƃ����v���Ȃ��B�Ŏ������������Ƃ����Ȃ̂ł���A���ꂪ�Ȃ��N�������̂����l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@���{�́A�O���ɂQ�U�U���~���̍��Y�������Ă���̂ŁA�����j�]�����Ȃ��Ƃ����_�������邪�A���҂͂����ے肵�Ă���B���{���啝�ȐԎ��ŋ��z�̎؋���w�����Ă��鎖�ƁA�O���Ƃ̓��X�̎�������{�S�̂ł͍����ŁA�O���ɑ��Ă�����݂��Ă���A�Ƃ������ƂƂ͕ʖ��Ȃ̂��B�o����x���������Ƃ������Ƃ́A�O���Ǝ�������Ă�����{��ƁE�l�����v���グ�Ă��邾���ł����āA���̗\�Z�Ƃ͒��ڊW���Ȃ��̂ł���B�܂�����������O�̘b�ł���B |

�@���{����������V�̒������Ă���B�^�C�g���������L���Ă݂� �@�@�P�j�����T�C�h���������� �@�@�Q�j�@�l�ł{�I�Ɉ��������� �@�@�R�j���{�I�ٗp���s�����{����ς��� �@�@�S�j�����d���I�̊|�������x������ �@�@�T�j�e�s�`�𐄐i���� �@�@�U�j�K���ɘa�����͂ɐi�߂� �@�@�V�j�s�����ȓ��{���K������߂����� �@���҂́A�@�l�Ō��łȂǂŊ�Ɓi�����T�C�h�j���������邱�Ƃ��J��Ԃ��q�ׂĂ���B���̂��Ƃ�ے肷�������Ȃ����A�����Ȃ�����Ƃ����{�o�ςɖ{���ɍv������̂��낤���B�����Ƃ𗘂��Ă���Ƃ����v���Ȃ��̂������̏ł���B�キ�Ȃ�����ƁA���ɒ�����ƂɂƂ��āA�@�l�Ō��ł��ǂꂾ���̈Ӗ�������̂��낤���B���́A�ߐłȂǂł͂Ȃ��A�ŋ����Ȃ���Ƃ������Ă���Ƃ������Ƃɂ���B�ƂȂ�A�@�l�Ō��ł̈Ӗ��́A��Ƃ̊C�O���o��}����Ӗ��ɂ����������Ȃ��B�����蓾�Ȃ��̂ł���B �@�K���ɘa�̍��ڂɈ�Â��o�Ă���B�h�V�Z�́A��Â��Y�Ƃƕ߂炦�Ă���悤�����A���v��Nj�����a�@���A���z��Â𐄐i����ׂ����Ƃ����l�����Ɋ댯�����������B����������l���A���x�Ȉ�Â����߂āA�O���̕a�@�ɓ����o�����Ƃ�S�z���Ă���悤�����A���������Ȃ��̂��낤�B����������l���A�O���ɍs���͎̂��R�ł���B���́A�����������l�̈�Â��ǂ����邩�����Ȃ̂ł��낤�B�ނ���A���҂���Ă���悤�ɁA�K���ɘa�ɂ��A�N�ł����a�@�̌o�c���ł��邱�ƂɂȂ邱�Ƃ̕������낵���B�ŋ߂̐H���i�̒l�オ��v���̈�ɓ��@�}�l�[�̈Ö���Ƃ����B�����A���@�}�l�[�ɂ��j�]�����a�@�������ɔ������Ă���B���̂悤�ȃn�C�G�i�̔y�ɁA��Â�C���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������ɁA�h�V��́A�h�V�Z�̈�Âւ̍l�����Ɉꕔ�������Ă����B �@�^�C�g�����u���{�o�ς̕s�s���Ȑ^���v�ł��������A�������̎Q�l�ƂȂ�ӌ��͂������B�������A����͂Ǝv�����̂������Ȃ��������A�{���ɂ͔��蓾�Ă��Ȃ��Ɗ������B�܂��A����͒��҂̂����ł͂Ȃ����낤���A�����Ƃɑ���l�����ȂǁA���X�o�Ă����Ȃ��l�����ɁA�������������Ă��܂����Ƃ����̂��nj㊴�ł��낤�B |

�u���{�o�ς� �s�s���Ȑ^���v �h�V���L�E�h�V���Y ���~�� |

|||

| 018�@�Q�O�P�P�N�t�@�u�H��܁v�̓���ǂ���i2011�N3��3���j |

| �Q�O�P�P�N�t�@�u�H��܁v�̓���ǂ�� ���Y�t�H�Q�O�P�P�N�R�������� �u�����Ƃ�v�@�����^���q �@��Ǔ_�̒�܂�Ȃ��A�u���t�V�сv�̕��͂������B�ǂނ��ƂɁA��ɂ������Ă��܂��B�܂̑ΏۂƂȂ邱�Ƃɕs�v�c�����Y���B�R�����̊����ɂ���a�����o�����B�M�q�Ɖi���q�Ƃ�����l�̏������Q�T�N�U��ɗt�R�̕ʑ��ʼn�B�Q�T�N�O�ƌ��݂��A���Ԃ����t�s�i�ӂ������j���鐢�E��`���Ă���B �@����ȏ����������ǂƎv�����B�Q�O�O�V�N�t�̊H��܁A�Ȗ�肳�́u�ЂƂ���a�v���B���낤�悤�ȕ��͂������A�����ǂނ̂��~�߂悤���Ɖ��x���v�����B�������A�I�Ղ̎�l�����d�Ԃɏ�邠���₩�ȃV�[������ۂɎc�����B�X�s�[�h������f�����߂���߂��l�ȕ��͂ɋ������L��������B�Ō�܂œǂނ��̂��A�Ƃ��̎��͎v�����B���̒��ҁi�Ȗ�肳�j�́A�����������Ă���Ɠnj㊴�Ɏv�������̂��B�������A����́u���Ƃ���v�́A���ɂ͉����Ȃ������B������x�Ƃ��̒��҂̖{�͓ǂ܂Ȃ����낤�B �u����ԁv�@�������� �@���N���������A�c�R�ԑ܂̏����u���v��}���ق����ēǂB�����������̎n�܂�Ƃ����c�R�ԑ܂́u���v�u�ȁv�u���v�ƌq����O����̎O��ڂł���B���Ҏ��g�̓���o����`������i���B�S�O���N�O�̂��ƂɂȂ邪�A�u���v�Ɓu�ȁv�́A���ɖ{�����Ă������A�u���v�����͌����邱�Ƃ��ł��Ȃ��� |

���B�����A�ǂ��̏o�ŎЂł���łƂ������Ƃł���A�ߖT�}���قł��ɂ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�����}���قŁA�S�W�̒����猩���o���āA�S�O���N�Ԃ�ɓǂ̂ł���B�������A�܂��Ƃɋl�܂�Ȃ������B�S�O���N�O�̗]�C�͉��������̂��낤�B���̎��A�u�������͂����ǂ߂Ȃ��ȁv�Ǝv�����L��������B �@���҂��h���铡�V�����Ȃ��Ƃ����͒m��Ȃ��������A ������������W�Ԃ����Ƃ̏o���ɋ���������ł���B���Ȍo�������炯�����A�����[�����߂��@�́A���{�̏����̗��j���̂��̂Ƃ������邪�A�ǂ��Â��L����̂Ȃ����E�ł�����B�����̓��{�̏�i�������ɕ����ԁB �@���̓���炵�̂P�X�̓��ق��J���҂̓��X�������B�҂��������́A�قƂ�ǃR�b�v���ɏ����Ă��܂��B�������āA�����Ȃ��Ȃ�A�܂����ق��ɏo��B�B��A���~�̂͂����̂��߂ɂ����킸���Ȓ��������Ă���B�A�p�[�g�̉ƒ��́A��̓��ݓ|���Ă���B����ȓ��킩�瓦�꓾�Ȃ���l���̐������u����ԁv�ƕ\�����̂��낤���B �@��_�����Ȃ��������͂������B��a���͂��邪�A��i���ڂɕ����ԂƂ������Ƃ́A���҂̕��͗͂�����Ƃ������ƂȂ̂��낤�B�ǂނ̂��h���͂Ȃ������B�������A���̊����������Ȃ������B���̉��l���������Ȃ��{�ł������B�H��܂Ƃ����܂̕ώ������l����������{�ł������B�������A���҂͔ے肵�Ă��邪�A�u���v���t�������ƂŁA�ς��\��������Ƃ�������B�����������ł��낤�Ƃ��A���̒��҂̃X�^�C�����ς�����Ɗ�������̂��o���Ȃ�A�ǂ�ł݂����C�������B |

�u�����Ƃ�v �u����ԁv ���Y�t�H 2011�N3���� |

|||

| 017�u�ς��鍑�E���{�ցv�^�C�m�x�[�g�E�j�b�|���^�⑺���i2011�N2��9���j |

| �ς��鍑�E���{�ց^�C�m�x�[�g�E�j�b�|���^�⑺�� �A�X�L�[�V���^20070327���Ł^\720+�Ł^187�� �@���{�ɂ́u�u�����h�헪�v���Ȃ��Ƃ����B�Ⴆ�Ɂu���i�v���o�Ă���B���i���L�܂邱�Ƃɖ�������悤�ł́A�I���f�^�C�Ƃ��������悤���Ȃ��ƒ��҂͂����B�t�����X�̃��C����V�����p���́A����ɖ��O�𖼏�点�Ȃ��悤�ɂ��Ă���Ƃ����B���i���L�܂鎖���̂҂͔ے肵�Ă��Ȃ����A�N���̈�������m��Ȃ��l�܂Ō��悤���܂˂Ŏ��i����낤�Ƃ��邽�߂ɁA���͐H���łȂǂ̎��̂��}�����Ă��邱�Ƃ���A�u���i�͊�Ȃ��v�Ƃ����]�������o�Ă���Ƃ̂��Ƃ��B���i�Ƃ��������𐳂����L���A�u�����h�����Ƃ����헪���ア�Ƃ����B�m���ɁA�ȑO�e���r�ł��������A�C�O�ł͂��ꂪ���i���Ǝv���悤�Ȃ��̂܂ʼn�]���Ă����L��������B�����Ƃ��A���{�̉�]���i�ł��A�t�A�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���悤�Ȉ�i���łĂ��邱�Ƃ�����B���i�́A���ł�����̕����ɂȂ��Ă��܂����̂ł��낤���B �@ �@���{�́u�I�y���[�V�����E�}�l�W�����g�v�Ƃ������Y��i�Ɋւ���Z�p�͂ł͐��E�����[�h���Ă��邪�A�Z�p�헪�A�܂�u�e�N�m���W�[�E�}�l�W�����g�v�Ƃ����_�Ō���ƁA���ɒx��Ă���ƒ��҂͂����B���̂��߂ɂ́A�C�m�x�[�V����������ɐ��܂��悤�Ȋ��������s���K�v������̂��B�č��ł́A���̕������Ƃ��āA�u�l�ދ���v�A�u�����헪�v�A�����āu�C���t���v�̎O���d�v�|�C���g�Ƃ��Ă���B�������A�č���P�Ɍ��K���āA�u�����Ƃ��ǂ�v�����悤�Ƃ����l�����ɂ����҂͔ے�I���B����͌��Ă��ꂾ�����Ƃ����B �@���{�ł́u���ۋ��́v��u���ۋ����v�͏d������邪�A�A���E�Ɛ���ă}�[�P�b�g�����p�������܂�Ȃ��Ƃ����҂͂����B���{�̌o�ϗ͂��ێ����邽�߂ɂ́A�����Ɛ��E�ɔ��荞�݂ɍs���K�v������A���̂��߂ɂ́A���{�⍑�������Ɖ�������K�v������ƒ��҂͂����B���ẴZ�[���X�́A���������グ�āA�����ւ̐ڑҕt�������Ă��邻�����B�]��ɂ����{�́A�^�ʖڂɋZ�p�����荞�����Ƃ��Ď��s���Ă���炵���B�m���ɁA�ŋ߂̃}�X�R�~�̘_���ɂ����̂悤�Șb�肪�����B �@���{�͌g�ѓd�b�s��ɂ����āA���{�ł����g���Ȃ������o�c�b�������̗p�������߂ɁA���E�V�F�A�ŕ����Ă���Ƃ����l�������A������Ⴂ���Ɣے肵�Ă���B�ǂ����ɒr�c�M�v�̎p���ڂɕ����ԁB�؍��́A�����͕ăN�@���R���̂b�c�l�`���� |

�p���Ă������A�����s�ꂪ���������߂ɁA���|�I�Ȑ��E�V�F�A���ւ�f�r�l�K�i���A�o���Ă��邻�����B���{�ł́A�����}�[�P�b�g���傫���������߁A�g�ѓd�b��Ђ̋��߂ɉ����č����@�葱���Ă������A�����s�ꂪ�O�a��ԂɂȂ�ƂƂ��ɍ��Δ���鎞�オ�I����Ă��܂����B�C�����A�K���o�S�X��ԂɂȂ��Ă����Ƃ����̂ł���B�������A���҂̂��̐����ɂ͖���������Ƃ��킴��Ȃ��B�ǂ��ƐM���č̗p�����o�c�b�����ł���B�ŏ�����A�M���������Ƃ͕ʂȂf�r�l���������s���ă��[�J�[�����Ƃ������ƂɈ�a����������B�����̐M��������������āA���E�V�F�A��L���Ƃ������Ƃ��܂Ƃ��ł��낤�B�v�́A���荞�݂Ɏ��s�����̂ł���B���邢�́A���荞�݂��炵�Ȃ������̂ł͂Ȃ����B���Ȃ��Ƃ��A������Ⴂ���Ƃ��������ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��낤�B �@�p�\�R���s��ɂ����Ă��A�b�o�t���n�r���č��̃C���e���ƃ}�C�N���\�t�g�Ɉ����Ă���u���b�N�{�b�N�X��������ԂŁA�����琻�삵�Ă��ׂ���Ȃ��Ƃ̐����ɂ́A���҂̃g�����ɑ������݂�����Ă���̂��낤�B���҂��J��Ԃ��������Ă���̂́A�l�ނɂ��Ă������ɂ��Ă������ɂ��Ă��A�u�I�[�v���v���u���j�o�[�T���v�ł���A�����āu�x�X�g�G�t�H�[�g�i�ő�w�́j�v�ȍl�������ł��ď��߂āA�C�m�x�[�V�������������������J����Ƃ����B �@�}�C�N���\�t�g�����ނ����r���E�Q�C�c�̘b�ɋ������������B�ނ��n�߂����c�ł́A�����Ђ����̐��@���������c�����z�̂����Ŕ����グ�A�������������ɑ�O���E�̍��Ő���������Ƃ������v��\���Ă��邻�����B����́A�����Ђ̃C���Z���e�B�u��⏞���邱�Ƃɂ��A��O���E�̋N�Ƃɂ��Ȃ�A���P���Ƃɂ��Ȃ�B�����āA�č����ł͐ŋ����x�𗘗p���邱�Ƃɂ��A��Ƃ̍��c�ւ̎Q���ӗ~���x����Ƃ����B�V���ȃC�m�x�[�V�����ł���ƒ��҂͂����B���āA���{�ł͐ŋ��̎g�������u���b�N�{�b�N�X�����Ă���B�ߐł��萄��������������邪�A�ł��ǂ��A���Ɏg����̂��Ƃ����l���������ꂩ��K�v�ɂȂ��Ă���Ɗ���������ł���B �@���҂̖{�́A���͂����Ղœǂ݂₷���A���̏͗��Ăł͔[���ł��邱�Ƃ������B�������A�{���͉������������̂����ǂ�����Ȃ�������A�O��̖������s���R�Ł��ǂ����Ǝ�聄�Ɋ����邱�Ƃ������B���ǁA���_�͂Ȃ��̂��ȂƂ����v���Ă��܂��͎̂��������낤���B |

�ς��鍑�E���{�� �⑺�� �A�X�L�[�V�� |

|||

| 016�u�d�g�����v�^�r�c�M�v�i2011�N2��8���j |

| �d�g�����^�r�c�M�v�^�V���� �V���V��150�^20060120���Ł^\670+�Ł^186�� �@���āA�V���o�c�Ɍ��E�������Ă������V���Ё��́A�e���r�����f�B�A�̎���ɂȂ�ɂ�āA���e���r�ǁ����x�z���悤�Ƃ����B�ŏ��Ɍn���ꂽ�̂��A��������ǁ��Ƃ��ĊJ�n���ꂽ���{����e���r���ߑւ������A�����V���ɂ��e���r�����������B���Ȋw�Z�p���`�����l���������������P�Q�`�����l�������{�o�ϐV���Ђɐg���肳��e���r�����ƂȂ�B���̂Ƃ����{�W�������̂��A�c���p�h�������Ƃ����B���ԗ����A���\����Ă���o�L��Ȃǂ̎�������ɂ��ď������A�w���Y�t�H�x���_�@�Ƃ��ēc���p�h�͎��r�������A�e���r�ǂ��c���ɑ��āu��v���������ƒ��҂͐������Ă���B �@���{�q�������i���݂̂v�n�v�n�v�j�Ⓦ�����g���|���^���e���r�W�����i�l�w�e���r�j�̐ݗ��ɍۂ��Ă��A�������́��\�����������ɂ��ւ�炸�A���X���ȁi�������ȁj�̎w���ɂ��A�o�c�A�ւ̈�{���H��ɂ��A�u�I�[�����E�v�Ŕ������邱�ƂɂȂ����B���ʁA��荇�����т̂��߁A�����Η���H���̍����ȂǂŁA�o�c���v�킵���Ȃ��B�e�l�����ł��A�A�����J�ɂ͂P���Q�O�O�O�ǂ��̂e�l�ǂ����邪�A���{�ł͍s�������������������ʁA�e�n��ɂ͐��ǂ����F����Ă��Ȃ��B �@�m�g�j�́A�J�������A�i���O�Z�p�ł���n�C�r�W�����K�i�����ۊ�ɂ��邽�߂ɁA�P�X�W�T�N�A�A�����J�Ƌ����łb�b�h�q�i���ۖ����ʐM����ψ���B���݂̂h�s�t�|�q�j�̍�ƕ���ɒ�Ă������A���[���b�p���́A�R���ċ}篁u�g�c�|�l�`�b�v�Ƃ����K�i���Ă����B�������A�u�g�c�|�l�`�b�v�́A���̏�ɂ������݂��Ă��Ȃ������̂ł���B�����A���E�Ńe���r�Z�p���J�����Ă���͎̂�����A���{�̃��[�J�[�����ł���A�R����K�i���J���ł��郁�[�J�[�ȂǂȂ������̂�����A�����Ƌ��c����K�v���Ȃ������̂��B�������ƗʎY���J�n���Ă���n�C�r�W������������̍��ەW���ɂȂ�����������Ȃ��ƒ��҂͂����B �@�f�W�^���g�ѓd�b�i��Q����j�̕W�����́A�h�s�t�i���ۓd�C�ʐM�A���j�ōs��ꂽ���A�ŏI�I�ɂ͋K�i����{���ł����A���[���b�p�͂f�r�l�A���{�͂o�c�b�A�A�����J�͕����̋K�i�����������ԂɂȂ����B���E�I�ȃV�F�A�ł͂f�r�l�����|�I���������A�m�s�s�Z�p�w�́u���\�͂o�c�b�̂ق���������Ă���v�Ǝ咣���Ăo�c�b�ɂ������A�X���Ȃ������̋Ǝ҂͂o�c�b�œ��ꂷ��悤�w�����s�����B���ʁA���{�̌g�ѓd�b�����E�̏����h�ɓ]�����錴���ƂȂ����B �@�ȂǂȂǁA�d�g�ƊE��m��s���������҂��A�s���ƋƊE�̂����ꍇ�����o�b�T���Ɛ�̂ĂĂ���B���Ȃ݂ɁA���҂͂m�g�j�ɂP�T�N�قǍݐЂ��Ă����B �@������ʐM�ł��遃�d�g�������������A�e���r��W�I�Ƃ����P�O�O�N�ȏ���O�̍\���������c���Ă����̂́A�Â��Z�p�ɂ��킹�ā��K�����������������Ă�������ɑ��Ȃ�Ȃ��B���ꂪ�����Ǝ҂̓Ɛ������Ă����ƒ��҂͐����B�������C���^�[�l�b�g�̓o��́A�����I�Ȍ����@�⒆�p�ǂ�K�v�Ƃ��Ȃ��Ȃ����B������h�o�Ƃ����\�t�g�E�G�A�����Ŏ������邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B����̃C���t���Ɉˑ����������Ƃ������f�B�A�̋��ꏊ�͂Ȃ��Ȃ�A�R���e���c�̑w�ł��ʐM�ƕ����̋�ʂ͂Ȃ��Ȃ�A���҂̗\�z�ł́A�C���t���ƃR���e���c�𐂒�������������ǂƂ����ƑԂ��A���ƂP�O�N���炢�ŏ��ł��邾�낤�Ƃ����B���̖{�������ꂽ�̂��Q�O�O�U�N������A��T�N�قǂŕ����ǂ��Ȃ��Ȃ�Ƃ̗\�z���B �@���҂́A�e���r�ǂɂ͂T�O�N�ȏ�̔ԑg�̒~�ς�����̂ŁA���̎��Y��L�����p����Α傫�ȃr�W�l�X�ɂȂ�͂��ł���Ƃ������B���͈قȂ邪�A�킪�Ƃł̓P�[�u���e���r�������Ă��邪�A�����̖��ԕ������݂邱�Ƃ͏��Ȃ��A�����|�l����o�Ă���ԑg�̂܂�Ȃ������邪�A���̃R�}�[�V�����̃^�C�~���O�Ɍ��C�������̂ł���B�m�g�j��P�[�u���e���r�̃R�}�[�V���������Ȃ����܂������Ȃ��ԑg�������ꂽ���o�ł́A���ԕ��������܂��܌��Ă��Ă��A���������������悤�ȃ^�C�~���O�ŃR�}�[�V�����ɓ����Ă��܂����A���̏u�ԂɃ`�����l����ς��邱�Ƃ������B�����A�b�肪���ꂽ��������Ȃ����A�m�g�j�ȊO�̓R���e���c�Ƃ�������~�ς��͊����Ă��Ă���l�ȋC������B |

�@�e���r�͍��v�Ŗ�R�V�O���K�w���c�̎��g���ɂU�O�`�����l�������蓖�Ă��Ă��邪�A���ۂɎg���Ă���̂͊e�n�悲�ƂɂV�`�����l���ȉ��ł���B�����A�g�ѓd�b�͖�Q�Q�O���K�w���c�ɂȂ�ƂX�O�O�O���`�����l���ȏオ�Ђ��߂��Ă���B�d�g�����I�Ɏg���Ă��邽�߂��������B�������A���t�@�C�o�[��c�r�k�i�f�W�^�������Ґ��j���g���A�C���^�[�l�b�g�ʼn��\�`�����l�����̃e���r�f���𗬂����Ƃ��ł���Ƃ����B�d�g�������ɐ�p���Ă���������Ǝ҂���ш�����߂����߂ɁA�M�҂́A�u�t�I�[�N�V�����v�Ȃǂ���Ă��Ă���B �@�������č��܂��A�s�����I�������̂́A�C���^�[�l�b�g�ł͂Ȃ��A�n��f�W�^�������Ƃ�����@�������B���̏�A�������Ǝ҂́A�����̃l�b�g���[�N�����������܂܊ۂ��ƃf�W�^�������邱�Ƃ𐭕{�ɋ��߂��B�ƒ�ɐݒu����Ă���e���r�́A�S���łP���R�O�O�O����߂�����Ƃ�����B���̂[�X�ŕ��y���i�Ƃ���A�P�P�N�ɂȂ��Ă����̂����R�O�O�O���䂮�炢���u������邾���ŁA�P����߂��e���r���A�i���O�̂܂܂ł���B����ȏ�Ԃœd�g���~�߂���P������̃e���r���e��S�~�Ɖ����A�����҂̓p�j�b�N�ɂȂ�A�e���r�ǂ̍L���������������邾�낤�B�����ɂ́A�u�b��[�u�v�Ƃ��ĂQ�O�P�U�N���炢�܂ŃA�i���O���������������̂ł͂Ȃ����ƁA���҂͗\�z���Ă������A�A�i���O��~�܂ŁA�㔼�N��������݁A�ǂ��l���Ă���̂��낤���H�����Ƃ��A���҂̖{���́A�P������̃e���r��e��S�~�ɂ���̂͂�߂Ăق������̂��Ƃ������Ƃɂ��悤�B �@���������f�W�^�������ړI�Ȃ�A�q���ł��Q�O�O���~�ł��̂ɁA�P���~�ȏォ���Ēn��g�ł��̂͒n�������̉������ړI�ł���ƒ��҂͐����B�S���������q���ōs����悤�ɂȂ�A�n���ǂ͖��p�̒����ɂȂ��Ă��܂��̂ł���B�t�ɁA�n���̑S�����Ƃ����`�����X�����蓾�邪�B�C���^�[�l�b�g�͂ǂ̍��̐��{���Ǘ����Ă��Ȃ����A�S���E�̐����l�̃��[�U�[���݂��ɖ��f�������Ȃ��ŗ��p���鎖����̃��[�����ł��Ă���B���̂��ƂɂȂ��Ă���̂́A�h�d�s�e�i�C���^�[�l�b�g�̕W�����@�ցj�Ȃǂ̔�c���g�D�i�m�o�n�j�̌��߂��Z�p�W���ł���B �@�Q�O�P�P�N�Q���R���̐V�����ɂ��ƁA�����Ȃ��Q�O�P�P�N�̍���ɒ�o���遃�d�g�@�����ā��ł́A�����ǂ⌀�ꂪ�g���Ă�����g���т��g�ѓd�b�p�ɂ��邽�߂ɁA�����ǂȂǂ��ʂ̎��g���тɈڂ�̂ɂ�����ő�Q�O�O�O���~���x�̔�p��ʐM��Ђɕ��S�����悤�Ƃ��Ă���B�v����ɁA�{���A�����Ǔ������S���ׂ���p���A�g�ѓd�b�����ɏ�悹���悤�Ƃ����̂��B�s���ƕ����ǂ̂��̂悤�ȊW�͂��܂ő����̂ł��낤���B �@�Ƃ���ŁA���ҁi�r�c�M�v�j�́A�⑺���Ƃ͌����̒��̂悤�ł���Bhttp://www003.upp.so-net.ne.jp/ikeda/Sakamura.html�ł́A�w���j���U������u����W���v�̋��c�x�Ƃ܂ŏ����Ă���B�����Ȉ����G���ł���B�������A�}�C�N���\�t�g�Ɏ����ŁA���E���ʂ̃\�t�g�E�F�A��Ђ̃I���N���̑n�Ǝ҃����[�E�G���\����`�����u�J���X�}�^�}�C�N�E�E�B���\�����^�\�t�g�o���N�Ё^�P�X�X�W�N���Łv�Ƃ����{������B�I���N���͓��{�ł́A�m���x�͂���قǍ����Ȃ����A���̃T���E�}�C�N���V�X�e���Y�����Q�O�O�X�N�ɔ��������A�f�[�^�x�[�X�Ǘ��V�X�e���̃g�b�v�V�F�A�̉�Ђł���B���̖{�i�J���X�}�j�̒��ł��A �@�������A���炵�����i�𐿂������Ă����Ȃ���A�ł����������̂͗\��̐��J���A���邢�͐��N��Ƃ������Ƃ����������A���i���������Ȃ����Ƃ��A�����i����`�ǂ���@�\���Ȃ����Ƃ��������B�G���\���̌��t��M���ăL�����A��z������������S���҂��������A�M�������߂ɐE���������҂������B �u�N���ٔ��Ɏ������܂Ȃ������悤�����A���̃G���\���������킹�Ă��炦�A�ق琁����Y�Ƃ����ꌾ�ɐs����v�ƁA����R�����j�X�g�͏����Ă���B �@�܂��ɁA�����̂h�b�s�ƊE�ł́A���̂悤�Ȃ��Ƃ����풃�ю��������͂��ł���B������l����Ɓu��⊾���́v�Ƃ���������v���o���o�c�ҒB����������̂�����낤�B���ʂƂ��āA�����������ǂ����̍��ł������̂ł͂Ȃ����낤���B |

�d�g���� �r�c�M�v �V���V�� |

|||

| 015�u���r�L�^�X�Ƃ͉����v�^�|���E�Z�p�E�l�ԁ|�^�⑺���i2011�N2��7���j |

| ���r�L�^�X�Ƃ͉����^�|���E�Z�p�E�l�ԁ|�^�⑺�� ��g���X�^��g�V��1080�^20070720��1�� \700+�Ł^215�� �@�g�����i�s�q�n�m�^�s�����@�q�������|���������@�n�����������������@�������������@�m�������������j�̍⑺�����̖{�ł���B�g�����Ƃ́A���҂ɂ��A�u�����ԁA���ۂ̐��̒��̏ɍ��킹�ē����R���s���[�^�̂��߂̃v���W�F�N�g�v�������ł���B�ǂ�������Â炢���A�v����ɁA���̒����ǂ��ω����悤�Ƃ��A������R���s���[�^��W���I�Ȍ���i�n�r�j�ɂ���ē��������Ƃ��������Ƃ炵���B�����ς���A��������̂ɑg�ݍ��ނ��Ƃ��\�Ȃn�r�ł���킯���B �@�����āA���r�L�^�X�E�R���s���[�e�B���O�Ƃ����̂́A���́u�g���݃R���s���[�^�v���Ɠd��@�B�����łȂ��A�������ׂĂ̂����镪��ւƊg���������̂������ł���B���҂́A�u���E�́����ׂā��ɃR���s���[�^��g�ݍ���ł����v�ƌ��B�����ŁA�u�N�ł��g����悤�ɐv����v���Ƃ���A���j�o�[�T���E�f�U�C���̏d�v��������Ă���B��{�Z�p���I�[�v���ɂ���ׂ����Ƃ������z����������o�Ă���B �@���{�̍������H�̗��������łd�s�b�Ƃ����V�X�e�������邪�A���̋Z�p�͍����哱���ĊJ���������߁A���ŋ߂܂ň�ʂɂ͌��J����Ă��Ȃ������B�ƂĂ����x�ŁA���������܂��܂ɉ��p�\�ȋZ�p�ł���ɂ�������炸�A�����ł̗����x�����ɂ����g���Ă��Ȃ������B�d�s�b�Z�p�̖��Ԃւ̌��J�͂Q�O�O�U�N�x�������Ǝn�܂������A���̋Z�p���ŏ�������J���Ă���A�R�C���E�p�[�L���O�ł̗����x�����Ȃǂ̂��܂��܂ȗ��p�@���ł����ƒ��҂͂����B �@�C���^�[�l�b�g�Ƃ����C�m�x�[�V�������x�����̂̓A�����J���h���Ȃ̑��z�̊J�������������B���݂̓}�C�N���\�t�g����O�[�O���܂ő����̖��Ԋ�Ƃ��J�������V�Z�p�𓊓����āA�܂��Ɂu���Ԋ��́v�Ŕ��W���Ă���C���^�[�l�b�g�����A�p�P�b�g�����̘_���i�P�X�U�P�N�j����ŏ��̂`�q�o�`�m�d�s�̉ғ��i�P�X�U�X�N�j�A�C���^�[�l�b�g�̏��p�J���i�P�X�X�O�N�j�A�����ăC���^�[�l�b�g�̃u���[�N�i�Q�O�O�O�N��j�܂ŁA���ɂS�O�N�߂��N�����x���Ă����̂́A�A�����J���h���Ȃ������B�C���^�[�l�b�g�����݂̏��ʐM�Z�p�Љ�̏d�v�Ȋ�ՂɂȂ����̂́A���ꂪ�I�[�v���Ń��j�o�[�T�����������炾�Ƃ����B�����̃E�B�L���[�N�X��t�F�C�X�u�b�N�̉e���܂ł́A�N���\�z�����Ȃ������̂��낤�B �@���҂��A���ڂ����ׂ��Љ�ɂ��Č��B �@�@�E�Z�p�̐i���ɓK�ɑΉ��ł���Љ� �@�@�E���x�̖���f���ɐ��x�ʼn����ł���Љ� �@�@�E�g�D�����������ɏ��𗬂����p�ł���Љ� �@�ǂ�������Â炢���͂��D���Ȃ悤�����A�{��ǂ��ǂނƗ����ł���B�u�Z�p�̐i���ɓK�ɑΉ��ł���Љ�v�̗Ⴆ�ɁA�����쌠�@�����o�Ă���B�Z�p�̐i���ɁA���݂̓��{�̒��쌠�@���Ή��ł��Ă��Ȃ��Ƃ����B���҂́A���{�̖@���̓h�C�c��͔͂Ƃ����嗤�@�I�ł���A�u����v�ɂ��ӔC�����ƃM�������e�B�i�ۏj����Ƃ��č��̃J�^�`���ł��Ă���Ƃ����B���k�Ȗ@���ɂ���č��̃J�^�`���ł��Ă���̂��B����A�p�Ė@�́A�_��I�ł���A�l��`�Ǝ��ȐӔC�����ƃx�X�g�E�G�t�H�[�g�i�ő�w�́j��O��Ƃ��č��̃J�^�`���ł��Ă���B���̒��̂��ς��X�s�[�h�ɓ��{�̖@���̍\���ł͖������Ƃ����̂��B���z�̐��E�ł��u���z��{�@�v�����铮�������邪�A���͂����炯�́u���z��@�v�ł͂�������ɂ�����Ȃ��̂��B�܂��ɁA���l�̂��ƂƂ�����B�������A���҂̘_���ł́A�u���z��{ |

�@�v�����{�ɂ͂Ȃ��܂Ȃ����ƂɂȂ�B �@�Ⴆ�A�č��̂c�l�b�`�i�f�W�^���E�~���j�A�����쌠�@�j�ɂ́A���쌠�@����̂���R���e���c�𓊍e���ꂽ�T�C�g�̐ӔC�ɂ��āA�Z�[�t�E�n�[�o�[�K��Ƃ����A���m�ȖƐӏ���������A���쌠��N�Q����悤�ȍs�ׂł����Ă��A����ɒʒm����Ă��炷�݂₩�ɍ폜����ΖƐӂ����Ƃ������܂�ɂȂ��Ă��邻�����B���{�ł́A�����͂����Ȃ��B������������ƁA�u���쌠�̍l�����v�ɂ����������A�č��̒��쌠�@�����ۓI�ɂ��Â��Ƃ����鏊�Ȃ��낤�B�t�ɂ����A�@���Ⴄ�̂ɓ����y�U�ŏ����͂ł��Ȃ����Ƃ��Ƃ�������B�ŋ߂��A�A�b�v���̒��쌠�ɑ��鈵���ɑ��āA���{�̃}�X�R�~�������ł������A�ŏ����灃��������Ă��遄�̂ł���B �u���x�̖���f���ɐ��x�ʼn����ł���Љ�v�̐����ɁA���{�̃o�X�̗����{�b�N�X���o�Ă���B�������R�C�����g���Ă�����o�āA���C�J�[�h���h�b�J�[�h���g���āA����Ҋ������ł���u���E�ō����\�v�̗����{�b�N�X������ł���B���ׂā������Z���̐��E�Ȃ̂ł���B�������A���x�ʼn�������ΒP���Ȏs���h�b�J�[�h�̃��[�_��ł����Ƃ����B����͖{�Ƃ͊W�Ȃ����A�ŋߕ������Ă�����������u�������w�ԍ����v�ɏW��ł��邾�낤�B�ŋ߂̃}�X�R�~�ɂ��Ɓu���ʔԍ����x�v�ƃl�[�~���O��ς��Ă��邪�A�������{���ĖႢ�������̂ł���B���̎���͕ς���Ă��āA�u�Z����{�䒠�l�b�g���[�N�v�ւ̎Q�������Ă��Ȃ��s�����́A�S���łQ�s���i�����s�����s�A��������Ւ��j�����ɂȂ��Ă��邻�����B�Z�L�����e�B�̖����܂߂āA����������o���ƒ����Ȃ�̂ŁA�܂��̋@��Ƃ������B �u�g�D�����������ɏ��𗬂����p�ł���Љ�v�Ƃ́A���҂����邕�R�[�h�̕W�����ɂ��A�h�c�A�[�L�e�N�`���ɂ��A�g�D�E���p�E�V�X�e�����ď��A�g���s�Ȃ����Ƃ������ł���B���{�ł́A������E�ł������������߁A�����ɍ쐬���ꂽ�V�X�e�������ꂼ��̕���ŕ����������Ă���B���̂��߁A�u���x�̊����́v�������A���̌Â��V�X�e���v�̂܂܃R���s���[�^��C���^�[�l�b�g�𗘗p���悤�Ƃ����Ƃ��납���肪�����Ă���B�����ŊJ����K�v������Ƃ����̂��B �@�������̎��݂��Ă��o�Ă���B�u�R�[�v�����ۂ�v�ł́A�S���i�ɂ��R�[�h��t����w�͂����łɎn�߂Ă���B���q���ꂼ��ɁA���������J�[�h�̒��ɂ��̐l�������Ă���A�����M�[�̏��Ȃǂ����Ă����Ă�����āA����Ə��i�ɕt���Ă���f�[�^�Ƃ����R�[�h����ă`�F�b�N���A���̐l�̃A�����M�[���������̏��i�Ɋ܂܂�Ă��邩�ǂ�����m�点��Ƃ������������Ă���Ƃ����B �@���z���g���[�T�r���e�B�̂��߂̋�̓I�f�o�C�X�Ƃ��āA���z���ɂ��R�[�h��t���邽�߂̂q�e�h�c�i�q���������@�e�����������������@�h�c�������������������������u�d�g�ɂ��̎��ʁv�̗��j����u���z��b�v�Ƃ��������̂��J�����Ă��邻�����B�Z�L�����e�B�̖��͂��邪�A���̌��z��b�ɓd�q��o���ꂽ���z�}�ʂ�v�ӔC�҂̃��X�g�Ȃǂ�g�t�����Ă����A�ϊ����x�U�������̂悤�Ȃ��Ƃ������Ă��A���₭���̌��z�����s�b�N�A�b�v�ł���Ƃ����B�܂��A�Ђ̎��Ɍ���ɓ����������h�������z��b���炷�₭�}�ʂ��Ăяo���āA�~�o�v��𗧂Ă�Ƃ��������Ƃ��\�ƂȂ�B �@�F�X�ƒ��҂ɑ���ᔻ�͂���悤�����A���{���̂n�r�u�g�����v�́A�p�\�R���̐��E�ł͌��������i�������ꂽ�H�j�⑺�����ł���B��т��āA���̂悤�Ȗ���ǂ������Ă���p�ɁA�������������Ȃ�C���������߂ĉ萶���Ă����B |

���r�L�^�X�Ƃ͉��� �|���E�Z�p�E�l�ԁ| �⑺�� ��g�V�� |

|||

| 014�u�ł������Ȃ��̒j�����v�^�����L���i2011�N1��30���j |

| �ł������Ȃ��̒j�����^�����L�� �����Ё^�����АV���^20081020���Ł^\820+�Ł^285�� �@�����̊�{�d�l�͏����ł���B�A�_������C�u������ꂽ�̂ł͂Ȃ��A�C�u����A�_��������ꂽ�̂ł���B�������Ȃ���A�����̓��X���`�Â���B��v�Ȓj���z�������ł���e�X�g�X�e�����̑̓��Z�x���㏸����ƁA�R�̂�����\�͂�i�`�������L���[�זE�Ȃǂ̍זE���Ɖu�\�͂��ቺ����B����ɁA�Ɖu�זE�͍זE�Ԃ̃R�~���j�P�[�V�����Ɍ������Ȃ��C���^�[���C�L����C���^�[�t�F�������i�K���}�j�Ƃ������`�B�����̕��o�\�͂��}�������ȂǂȂǁA���̌��ʁA���x�̍��͂���Ɖu�V�X�e���S�̂̋@�\���ቺ����B���Ȃ킿�A���X���`�Â������Ԃ��}�����ꂽ���ʁA���ł������Ȃ����Ƃ�������I�X�����܂��̂ł���B �@�A���}�L�̘b���������낢�B���X�̃A���}�L�͒N�̏������肸�Ɉ���ɐ��C�̎q�ǂ����Y�ށB�q�ǂ��͂��ׂă��X�ł���A�e�̃N���[�����̂��̂Ȃ̂��B���͂₪�Đ������A�܂��N�̏������肸�ɖ����Y�ށB�������A��̑ٓ�����o�����́A���̎��_�ŁA�������Ȃ��痧�h�ȃA���}�L�̖����h���Ă���B�܂�œ���q�̂悤�ɂȂ��Ă���̂ł���B �@�����āA�~���߂Â��ƃA���}�L�����́A���߂ăI�X�����B�I�X�̓��X��T���Č�����A���q�Ɨ��q�����Ď������B���X�͎����ǂ������S�ȏꏊ�ɎY�ށB���́A�d���k�ɕ�܂�A�ቷ�A�����A�����Ȃǂɑς��A���̏t��҂B�V�����t���}�����Ƃ��A�����琶�܂��̂̓��X�ɑ��Ȃ�Ȃ��B�������A���̂悤�ȒP�א��B�̃V�X�e���ɂ͖��_���������B������`�q���p���ł������߁A�V�����`���ݏo���Ȃ��̂ł���B |

�@�������a�����Ă���A�P�O���N�̎����o���B���̊ԁA�n�����͊��x���傫�ȓ]�@���}���Ă���B���̋C���C���ω��֑Ή����鑽�l���́A��`�q�̌������Ȃ���A���܂�Ȃ��̂��B���҂ɂ����u���X�����͂��̂Ƃ����߂ăI�X��K�v�Ƃ��邱�ƂɂȂ����̂��B�܂�A���X�͑����ċ����c���ł���A�I�X�́A���̃��X�̌n�������X���n������A�ׂ������̖������ʂ����Ă���ɉ߂��Ȃ��v�ƂȂ�B�I�X�̓��X�̈�`�q���A���̒N���̂Ƃ���ɉ^�ԁu�g������v�ɂ����Ȃ��̂��B �@���҂́A���H�w���̉��w�E�����Ȋw�Ȃ̋��������A�������K�̍ŏ��̎��ԂɁA���������g���čזE���ώ@�����A�X�P�b�`������Ƃ����B�����A�ނ炪�`���G�́A�c���̊G�ƌ��܂�������́A�������̂悤�ɂ��ڂ��Ȃ��s��`�ׂ̍����ɂȂ�B���܂�Ȃ���A�ڂ������Ȃ������l���ڂ������Ă��A�f���ƕ߂炦�邱�Ƃ�����ƕ������A�܂��ɔ]���f��������ł���̂ł���B �@�������������̂́A�z���}�����Ђ��̕W�{����A�������ŗ��p���邽�߂ɃX���C�X�����זE�Ђ̍������B�z���}��������o���������ł́A����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�ŏI�I�ɂ́A�P�O�O���̘X�i�p���t�B���j�n�t�ɒЂ�����ԂŃX���C�X����̂����A���̉ے����C�̉����Ȃ�悤�ȍ�Ƃ��B�܂��A�P�O������P�O�O���܂łP�O�����i�K�I�ɑ������A���R�[���n�t�ɏ��X�ɒЂ����ށB���ɃA���R�[���ƂȂ��݂₷���L�V�������P�O�O���܂ŁA�P�O�����i�K�I�ɑ������n�t�ɒЂ����ށB�����ē����i�K��Ƃ��p���t�B���ł��J��Ԃ��̂��B����������ō��o���̂����A�f�����ڂɕ����ԁB �@�ȂǂȂǁA�����[���b�肪�A���Ɠ��̏G��ȕ��͂ŒԂ��Ă����i�Ƃ����悤�B |

�ł������Ȃ��̒j���� �����L�� �����АV�� |

|||

| 013�u�W�[���E�����c�^�C�����v�ɑz����Âƌ��݂̐��E�i2011�N1��28���j |

| �W�[���E�����c�^�C���� �V���Ё^�V�����Ɂ^20100701���Ł^\476+�Ł^330�� �u�`�[���E�o�`�X�^�̉h���v�ň��A�r���𗁂сA��p�����̘A��\�������Ă���C�����[���h�̈��ʂł���B�W�[���i���������j�Ƃ͈�`�q�̂��Ƃ炵���B�l�[�~���O���Ⴆ�Ă���B����́A�s�D���ÂƑ㗝�o�Y��傫�ȃe�[�}�Ƃ��āA�u��O�Ȗ����i�N�[���E�E�B�b�`�j�v�ƌĂ���ؑ�w�i�قƂ�Ǔ�����w�ɕ�������j�̏����ł���A�����Y�w�l�Ȉオ��l���̕���ł���B �@��l�������Ȃ苭��Ȍ��������Ă��邱�ƂƁA�C�����[���h�ɂ��Ă͐����������A�����̂悤�ɓǂݗ������Ƃ͐h���������A�����J���Ȃɑ���ᔻ�̃{���e�[�W����荂���A���ӎ����������Ă���{�ł������B�������Ƃ��킴��Ȃ��B �@�@�{���ɂ��ƁA�����J���Ȃɂ���w�a�@���v�̖{���̑_���́A��Ð��x�̉��v�̊���̂��ƂɁA��w��w���̈�ǂ̕�����ł��j�邱�Ƃɂ������B���ꂪ�A�u�V��t�Տ����C���x�v�̓����������B����́A��w�a�@�Ȃǂ̓���̕a�@�������\�ł�������t���C���A��ʂ̖��ԕa�@�ɂ����Ă��\�Ƃ����̂��B�l�ޕ⋋��₽�ꂽ��w�a�@��ǂ́A�V�X |

�e���ێ��̂��߂ɁA�n���Â��x���Ă�����w��w�����h�����Ă���������t���w�ɌĂі߂��B�������Ēn����Â̌���͐l�ނ������B���̌��ʁA�n���̈�Õ���ނ��ƂƂȂ����B������č��̈�Ð��x�̒��r���[�ȈڐA�������Ƃ�������A���낵���b���B �@��l������鎟�̌��t���C�ɂȂ����B �u�݂Ȃ�����������̒ʂ�A���A�Y�w�l�Ȉ�Â͕��O�܂Œǂ����܂�Ă��܂��B����͎Y�w�l�Ȃ���������قȖ��̂����ł��B�Ԃ�����ʂɎY�܂��͓̂��R�ƍl���銳�҂���A���������Ȃ��������Ɉ�Â�i����悤�ɕ��i���j���t����ٌ�m�̕������A���������̐���U�����Ă����Ȃ���A�X�̖��������������O�҂̂悤�Ȋ�ŋ��e����S���Ȓ��̖�l�����B�����������X�ɑ��邳���₩�Ȕ����ł��v �@�܂�Ō��ƊE�Ɠ����ł͂Ȃ����B�\���v�Z�̋U����i�삷�����͂܂������Ȃ����A����ȊO�̏́A�܂��ɂ����̏Ƃ�����B�����������ɐ����̋������Ȃ����Ă���̂����R�ƍl����N���[�}�[�A��肪�N�����Ƃ��ɍٔ����N�����悤�ɕ�������ٌ�m�A�@�������������邾���ŕ��O�҂̂悤�Ȋ�ŋ��e����S���Ȓ��̖�l�B����Ƀ}�X�R�~���o�Ă���A�������Ƃ����邾�낤�B |

�W�[���E�����c �C������ �V������ |

|||

| 012�@�m�d�b�̒����Ƃo�b�|�P�O�O�̉^���i2011�N1��23���j |

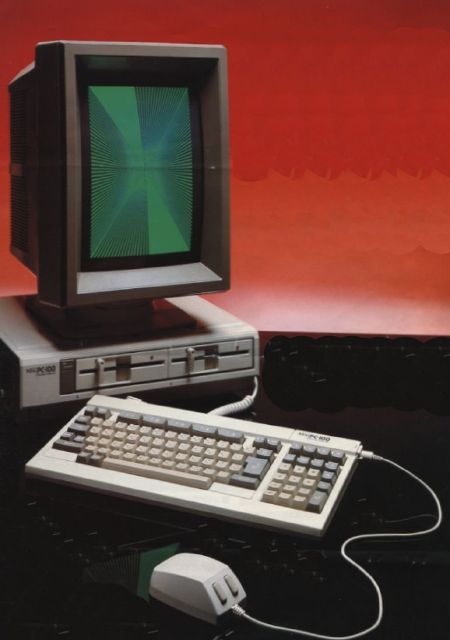

| �@�Q�O�P�P�N�P���Q�P���̐V���ɋ������B�m�d�b�������̃p�\�R���ő��̃��m�{�E�O���[�v�ƍ��ق�g�ޒ�g�������Ă���Ƃ̂��Ƃł���B���Ƃ̐藣�����������Ă����ƕɂ͏o�Ă���B�V���Ȃ̂ŁA������������čl����K�v�͂��邩������Ȃ��B �@����ɂ��Ă��A�u���̊�������B�W�O�N��ɂ́A�u�o�b�|�X�W�O�O�V���[�Y�v�ŁA�����p�\�R���s��𐧔e���Ă����A���̂m�d�b�ł���B���݂ł��p�\�R���̔��䐔�ł͍�����ʂƂ̂��Ƃ����A�Q�O�O�X�N�ɂ͊C�O����P�ނ��Ă���B���Ȃ݂ɍ����V�F�A�́A�Q�O�O�X�N�x�ɂ͂P�W�D�R���A���E�V�F�A�͂Q�O�O�X�N�x�łO�D�X���Ő��E�P�Q�ʁB �@�䂪�Ƃł��A�T�u�m�[�g�ŗ��p���Ă����X�W�m�[�g������A�����̋��ɐς�ł��邪�A�ő��ɉ����邱�Ƃ͂Ȃ��B���C���̃}�V���́A�s�v�n�s�n�o�̓����i�ł���A�m�[�g�͂c�d�k�k�ɂȂ��Ă���B���̘e�ɂ���T�u�}�V�����x�m�ʂ��B�������A�厖�ɕۊǂ��Ă���m�d�b�̃}�V�����ʂɂ���B�u���̖��@�v�Ƃ���ꂽ�m�d�b�̂o�b�|�P�O�O�Ƃ����@��ł���B��p�b�q�s�Ɩ{�̍��킹�āA�W�O���������}�V���ł���B�b�o�t���V�l�������������A�W�l�����̂u�R�O�ɏ悹�����Ďg���Ă����B���݂̃}�V���\�͂̒P�ʂƂ́A�R�����Ⴄ���ƂɂȂ邪�A�P�O���N�́A�����œ����Ă������@�ł���B���́A���ꂪ�R����������Ă���̂ł���B�I���W�i���ɂ͖��������A�g�c�c��ڑ����Ă�������@���Q��܂܂�Ă���B �@���̋@��̈�b���ʔ����B���Z���n�Ǝ҂̈�X�a�v�i���A�i�`�k��j���ƃA�X�L�[�n�Ǝ҂̐��a�F�i���A�w�Z�@�l�{���w���w�����A�����w����w��w�@�����j������s�@�ŗׂ荇�킹�ɏ�������Ő��܂ꂽ�Ƃ����̂ł���B�����A�n�d�l�Ƃ��ċ��Z���ŊJ�����ꂽ�ƕ����Ă���B�X�V�͂���Ă��Ȃ��悤�����A����ȃz�[���y�[�W������B�ihttp://www.geocities.co.jp/Hollywood-Miyuki/3228/computer/pc100.html�j |

�@���́A���̋@��łl�r�|�c�n�r���o�����B���́A�a�`�r�h�b�̑S������ł���B�܂��A�ꑾ�Y�̑O�g�ł���i�r�|�v�n�q�c���o���h������Ă������A�d�w�b�d�k�̑O�g�ł���}���`�v�������o���h������Ă����B�������ł������I�Ȃ̂��A�}�E�X���W���ŕt���Ă����̂ł���B�P�X�W�R�N�U���A���E�ɐ�삯�āA�}�C�N���\�t�g�}�E�X�i�A���v�X�d�C���^���������{���j����������A���N�P�O���ɔ������ꂽ�o�b�|�P�O�O�ɂ����ڂ��ꂽ�̂ł���B���̌�̂v�h�m�c�n�v�r�ƃ}�E�X�̗��j�́A�������̒ʂ�ł���B�������A�o�b�|�P�O�O�́A�A�b�v���̂k�h�r�`�⓯���X�e�[�u�E�W���u�Y���A�b�v����ǂ��o���ꂽ���ɕʉ�ЂŊJ�������m�d�w�s�Ɠ��l�̉^����H�����B �@�@���ɑO��I�ȋZ�p�ł��낤�Ƃ��A���E�I�ȃV�F�A��}���Ȃ�����A������Ă����D��ł��낤�B����Șb������B���Q�O�O�P�N�V���V���̒����V���̌��m�d�b�֖̊{���O�i�̐l�j���̋L�����灄 �@�W�O�N��ɂm�d�b�������̎s��Ő��E�P�ʂ̃V�F�A�������Ƃ��A�O�q�̂u�R�O�����߂Ƃ��Ăb�o�t�i�l�o�t�j���J�����Ă����B�����č��Ŕ��낤�Ƃ�����A�����N�Q�ői����ꂽ�̂ł���B�Q�N�����ďo�������̓V�����������A�����łɒx���B�قƂ�ǔ���Ȃ������B�č��́A���������ăA�^�b�N���Ă����̂ł���B �@�V�F�A����ʂ����ł��_���Ȃ̂ł���B���������āA���͂�t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B�܂����������Ă��Ȃ��s�o�o�Ƃ������z����ǂ�����̂ł͂Ȃ��A�e�s�`�ɂ��Ԍ��͂�t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍĔF����������ł���B ���s�o�o�i�����m�p�[�g�i�[�V�b�v�FTrans�]Pacific Partnership�j�ɎQ����\�����Ă��鍑�́A�Q�O�P�O�N�̂P�O�����݁A�I�[�X�g�����A�A�u���l�C�A�`���A�j���[�W�[�����h�A�V���K�|�[���A�y���[�A�č��A�x�g�i���A�}���[�V�A�̂X�J�����x�����Ȃ��B |

�����V���^���� �i2011�N1��21���j |

|||

���̖��@ �m�d�b�̂o�b�|�P�O�O |

|||||

| 011�u���n�X�̎v�l�v�^�����L���i2010�N12��27���j |

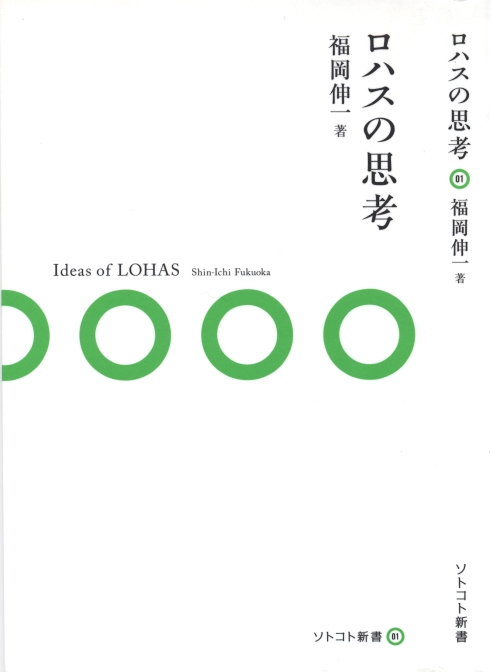

| ���n�X�̎v�l�^�����L��^�؊y�� �\�g�R�g�V��01�^20060520���Ł^\762+�Ł^253�� �u�����������n�́A�@�B�_�I�ɐ��藧���Ă���Ƃ������́A���I�ȕ��t��ԂƂ��Đ₦�Ԃ̂Ȃ�����̒��ɂ����v�ƒ��҂͐����B�g�݊����앨�ƕi����ǂ��������Ƃ���l���������邪�A���҂́A�����ɂ́u���ԁv�̊ϔO�����������Ă���Ƃ����B�}���ł�g�݊��������̂́u���t�v����͂���A���̃Y�������߂����߂ɁA���R�́u�h��߂��v���N�����̂��B �@�a�r�d�i�����a�j�́A�c����v���������悭��炷�邽�߂ɍ������Ȃǂ̎������g�����Ƃɂ���Ĕ��������u�h��߂��v�̈�Ⴞ�B����́A���H�����ɋ��H�����������āA���H�����ɕς������Ƃɂ��A�u���t�v����O��Ă��܂����Ƃ�������B�܂��A�Ζ���ߖ邽�߂Ɏ������H�H����ς��āA���M���s�\���ƂȂ芴�������c���������Ƃ��傫���ƒ��҂͂����B����ɁA���������������ŋ֎~���Ȃ���A�A�o�������ɂ��������A�{�ɂ͖��m�ɏo�Ă��Ȃ����A�C�M���X�ł���B�C�M���X�����ł͎g�p���֎~���ꂽ�������́A��ʂɕč��ɗA�o���ꂽ�̂ł���B���������{�ɂ������Ă��Ă����B �@�č��ɂ͂P�������̋������āA���N�R�T�O�O�����K�͂̏������s���Ă��邪�A�����a�����̑ΏۂƂȂ�̂͂����킸���̋��A�������ɕa�C���^������݂̂̂������ł���B���{�ɑS�������̌������𔗂����ŁA�č��͎����̋����a�ւ̈��S����������悤�Ƃ͂��Ȃ��B�Q�O�O�R�N���A�č��ő�P�Ⴊ���������̂��A�����́u�^����v���������ꂽ�B�������A���̌�A�����͋U�z���Ƃ���A�^���̓V���ƂȂ����B �@�č��ł͈ꎟ�X�N���[�j���O�i�v�������j�ŗz���ł����Ă��A�Ɖu�g�D���w�����i�h�g�b�j�ʼnA���Ȃ�A�����a�ł͂Ȃ��ƌ��_���āA�����^���O�X�e���_�Y���ɂ��Z�k�𗘗p����E�F�X�^���u���b�g�@�ȂǑ��̕��@�Ń_�u���`�F�b�N�͂��Ȃ��������B�M�҂ɂ��A�h�g�b�͊��x���Ⴂ�Ƃ����B�����́A�O���[�Ȃ̂ł���B������ς���ƁA�č��ł͋����a�̉e�����[���Z�����Ă��鋰�ꂪ����B �@�p���ł͎Ⴂ���ł̗z����͋ɂ߂ċH�ł���̂ɑ��A���{�ł͂Q�O�ᒆ�A���łɂQ�Ⴊ�Ⴂ���ŁA���������̋������������̂́A�������֎~�����{���ꂽ�ȍ~�̂��ƂȂ̂��������B�܂���{�̋����a�Ђ̍\���́A�������A�������[�g�Ƃ��ɁA�p���Ƃ͈قȂ��Ă���\��������B�v����ɁA���{�̋����a�̌���������ł��Ă��Ȃ��̂ł���B �@�����a�̐l�ւ̉e���̗��_�ɂ́A�܂��m�����ꂽ���̂͂Ȃ��B�E�B���X��������B�l�̔��ǗႪ���Ȃ����Ƃɂ��A�S�z����ɂ͓�����Ȃ��Ƃ̋ɘ_������B�ɘ_��������l�ɂ́A����������������̕č��Y������H�ׂĖႢ�������̂ł���B�������A���ǗႪ���Ȃ����Ƃƍ���̓W�J�͈قȂ�B�A���c�n�C�}�[�̌����̈�ɂ܂ōL����l����������B�č��ł́A��N�̃A���c�n�C�}�[�������Ƃ̏�������B�����Ȉ��ʂ�E�ݎ��w�͂����Ȃ���A�傫�Ȍ��ʂݏo�����Ƃ͂ł��Ȃ����낤�B����́A�����a�Ɍ���Ȃ��b�ł���B �@���҂ɂ��ƁB�������̐H�ו��͂ǂ�Ȃ��̂ł����Ă��A���Ƃ��Ƃ͑��̐����̈ꕔ�ł��������̂��B���������āA�����ɂ͑��̐����̐g�̂��\�����Ă����u���v���c����Ă���B���̂悤�ȁu���v�����ځA�������̐g�̂ɐN�����Ă���ƁA�u���v�̊��⍬�����N���邱�ƂɂȂ�B�����Ŏ������͏����V�X�e���ɂ���āA���̐����������Ă����u���v�����S�ɉ�̂��Ă���g�̂ɋz������悤�ɂ��Ă���B |

�@�܂��A�������̓J�����[�������ł͐����Ă������Ƃ��ł��Ȃ��B�K���A�^���p�N����H�ב����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�^���p�N���ɂ����āA�Y�������⎉���ɂ͊܂܂�Ă��Ȃ����̂́A�u���f�v�Ƃ������f�ł���B�q�g���܂ނ��ׂĂ̐����́A�J�����[���A�܂�Y�f�Ǝ_�f�Ɛ��f����Ȃ�H���̑��ɁA���Ȃ炸�u���f�v���܂ސH���A����Ȃ��^���p�N����K�v�Ƃ���B�H�ו����J�����[�x�[�X�̔M�ʂ������瑨����l�����́A��ʓI������̂ł���B�ł́u���f�v�͎������̐g�̂̒��ʼn����s���Ă���̂��낤���B����́u���v�̍\�z�Ɏg���Ă���̂ł���B �@�O�����̘b���o�Ă���B�O���������C����l�X�͗�O�Ȃ����D���ł���A���Ƀ��C�����D�ށB���C���ɂ͂P�O�O�~�����b�g��������P�O�O�~���O�����ȏ�̃J���E�������܂܂�Ă���A���C���ʂ̐�͂��̉��Z�x�ɖ�Ⴢ��Ă���B�ނ�O�����́A�������肵�����A�܂艖�Z�x�̍��������łȂ��Ƃ��̑���Ȃ��Ɗ�����B������A���C���ƂƂ��ɂ����������̂�����H���ꂽ�q�g���A�I�����{���������Ă��A�ƌ����o���Ă�����́u�H��v�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��ƕM�҂͌����B �@�㔼�ɂ́A�G���u�\�g�R�g�v���Ɍf�ڂ��ꂽ�����̑Βk���o�Ă���B���̒��ŁA���X�^�[�E�u���E���������ɂ��Č����e�����ڂɒl����B �@�����́A��l���q����ɂ�������炸�l���͑��債�����Ă��邽�߁A�H�Ǝ��v�͎w�����I�ɏ㏸���邾�낤�B���̌��ʁA�����������A���卑�ɂȂ�A���E�̗A�o�����̋����͌v��m��Ȃ��v���b�V���[���A�����̎s�ꉿ�i�ɑ���ȉe����^����悤�ɂȂ�B �@���{��č��Ȃǂ̕x�T���͐H���̉��i�㏸�����Ƃ��z���ł��邾�낤���A�l����������鐔�����̓r�㍑�͗A�������̉��i�㏸�ɑς����邱�Ƃ��ł��Ȃ����낤�B �@�s�ꌴ�������ŁA���̍��̔_�{�Y�Ɛ�������߂�ׂ��łȂ����Ƃ́A�����ł��낤�B�H�Ǝ������̖�肾���ł͂Ȃ��A���S�ȐH�Ƃ�@���ɋ����E�m�ۂ��ׂ����A���̊�_�ɗ����čl����ׂ��ł���B����́A������邱�ƂƓ��`��ł���B�Ō�ɁA���҂����n�X�ɂ��Č��B ���n�X�Ȃ��ƁA�Ƃ́B �P�@���I���t�𗐂��Ȃ����� �Q�@�G���g���s�[����������ɂӂ₳�Ȃ����� �R�@�G�l���M�[�̎��x���l���邱�� �S�@���f�̏z��j�Q���Ȃ����� �T�@���Ɨ��ɂ��邱�� ���n�X�Ȃ��́A�Ƃ́B �P�@�`�����łȂ��v���Z�X����������� �Q�@�K���葱�����m�ۂ��ꂽ���� �R�@���i�̗��R�������ł������ �S�@���S�E���S�����l�Ɋ܂܂����� �T�@�g���A�f�ނ��킩����� ���n�X�ȂЂƁA�Ƃ́B �P�@���̗���ɍR��Ȃ��ЂƁi�A���`�E�A���`�G���W���O�j �Q�@�}���Ȃ��E�}�����Ȃ��ЂƁi�������Ȃ��ЂƁj �R�@�T�v�������g�Ȃ�Ă���Ȃ��Ǝv����Ђ� �S�@�����͒n���ɕ��ׂ������Ă���Ǝv����Ђ� �T�@��ԑ�Ȃ͔̂[�����Ǝv����Ђ� |

���n�X�̎v�l �����L�� �\�g�R�g�V�� �؊y�� |

|||

| 010�@�ĂсA�s�o�o�ɂ��čl�����i2010�N12��5���j |

| �@�s�o�o�ɂ��āA�����ȋL����ڂɂ����B�����V���Q�O�P�O�N�P�Q���R���̋L�����B�������̂́A���V���A�j���[�f���[�x�ǂ̍��쌷�i�䂸��j���B���̘_�_���ӏ������ɂ��Ă݂�� �@�P�j����ł́A�e���̈ӌ��Η��̍a���[���A���قƂ݂�ɂ� �@�@�@�������� �@�@�@�E�č��́A�����_���̔��������������̎��R���͔F�� �@�@�@�@�Ȃ��i�I�[�X�g�����A�Ȃǂ̍����̗A�o���͔����j �@�@�@�E�č��́A����������Ă����A�����ɓs���̗ǂ��� �@�@�@�@�̂e�s�`�i���R�f�Ջ���j���s�o�o�K��ɓ��Ă͂߂悤�Ƃ� �@�@�@�@�Ă��� �@�@�@�E�I�[�X�g�����A�̓[������s�o�o�����グ�悤�Ƃ��Ă��� �@�@�@�E�j���[�W�[�����h�A�V���K�|�[���A�`���A�u���l�C�́A�� �@�@�@�@�̂S�J���Ԃɂ��s�o�o�i�o�S�j�����̂܂܊g�債���� �@�Q�j�N�����{�ɊJ���𔗂��Ă��Ȃ� �@�@�@�E�č����_�����߂Ă���̂́A�x�g�i���Ȃǂ̌o�ϐ� �@�@�@�@�����������V���� �@�@�@�E���{�ɂƂ��Ăs�o�o�ɉ���邩�ǂ����́A�O���ł͂Ȃ��A �@�@�@�@�����܂Ŏ�̓I�ȑI���̖��Ȃ̂� �@�R�j�Q�O�O�U�N�ɔ��������o�S�����A���j�̃V���K�|�[���ƃj�� �@�@�@�[�W�[�����h�͂Ƃ��ɐl���S�O�O�����̏����ŁA�����⏤ �@�@�@�H�ƍ��A������_�ƍ��ŕ⊮�I�ȊW�ɂ��� �@�S�j���{���{���ł́A�R���̊ł��P�p���ꂽ��A�؍��Ɍ� �@�@�@����Ƃ����肷�鎖��O��ɁA���܂��܂Ȏ��Z���o����A �@�@�@�c�_����Ă��邪�A������l����ƁA�ǂꂭ�炢�̈Ӗ��� �@�@�@����̂��낤�� �@�T�j��Ȃ̂͐�X���X�Ƃ����A�����͎̂��A������� |

�͓���Ƃ����A���������ȊO��헪������������Ă������Ƃ� �@�ȏ�A���ɖ������B�u�Q�������Ȃ���Βx����Ƃ�v�Ƃ������z����A�O��헪���Ȃ��ɁA�Ȃ������I�ɃA�����J�ɉ������߂��Ă��܂��B�����A���̃p�^�[���́A�~�߂悤�ł͂Ȃ����B���́A�A�o�Y�Ƃ���Ő��藧���Ă����ł͂Ȃ��B����A���W�I���Ă�����A���Ԙa�オ�A�s�o�o�̘b��̂Ȃ��ŁA���{�́u�āv�́������Ɂ���������A���ۉ��i����݂�ƂQ�O�`�R�O�~�^�ŃI�j�M����������悤�ɂȂ�ƌ����Ă����B�Q�O�~�ŃI�j�M���������Ǝv���l���ǂꂾ������̂��낤���H�@�厖�Ȃ��Ƃ́A�s������ɊJ�����邱�Ƃł͂Ȃ��A�s����A�����č������Ƃ������Ƃł͂Ȃ����낤���H�@�����s�ꌴ����`�҂Ƃ����A�A�����J�Ǐ]�v�z���瓦���ׂ��������Ă���Ǝv���B �@�����i�Q�O�P�O�N�P�Q���T���j�̒����V���ɁA�Ċe�s�`�i���R�f�Ջ���j�����ӂɒB�����Ƃ̋L�����o�Ă����B�u���{���o�x�ꂽ�v�u�s�o�o�ŋt�]�v�Ƃ������_���Ɋ�����ꂽ�B�����V���Ƃ͎v���Ȃ������o�����B�������L����ǂ��݂�ƁA���̂e�s�`�ɂ́A����Ƃ͕ʂȎ��_�����邱�Ƃ��`���Ă���B �@�@�E�؍��́A�݂��̎����z����������u�ԁv�ɓO�ꂵ�� �@�@�@��������Ă��� �@�@�E�u�āv���s��J���̗�O�ɂ��� �@�@�E�ĎY�����̗A���K���Ŋ؍����̎咣�������� �@�؍��́A��������Ƃe�s�`������Ă���̂ł���B���́A���{���e�s�`�ɂ��A�����ɗL�v�Ȍ����ł��Ȃ��̂��������ł��Ȃ��B�܂��ɁA�ł��Ȃ����Ɓi�s�o�o�j���f���āA�����ł��Ȃ����R�ɂ��悤�Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ����B���{�E�����E�����ă}�X�R�~���܂��Ƃɖ��ӔC�ƌ��킴��Ȃ��B |

2010�N12��3���̒����V�� |

|||

| 009�u��̒a���v�^�J���u���A�I��i���̓�������^�A���h�����[�E�p�[�J�[�i2010�N12��3���j |

| ��̒a���^�J���u���A�I��i���̓������ �A���h�����[�E�p�[�J�[�^�n�Ӑ����E�����N�q��^���v�� 20060303��1���^\2,200+�Ł^382�� �@�܉��l�O�Z�Z���N�O����l����Z�Z�Z���N�O�̒n�w����ŏ��ɉ������������̂́A�p���E�F�[���Y�̃J���u���A�R�n�ɂ����Ă������B�����ł��̎���́u�J���u���A�I�v�ƌĂ�邱�ƂɂȂ����B�܉��l�O�Z�Z���N�O�����Â�����͐�J���u���A����ƌĂ�Ă���B�n���a������A�n����ɂ́A����܂łɂR�W�̓����傪�i�����Ă���B�u�J���u���A�I�̔����v�Ƃ́A�܉��l�O�Z�Z���N�O����̂킸���܁Z�Z���N�ԂɁA����܂łR�����Ȃ����������傪�˔@�Ƃ��ĂR�W�̓�����ɂȂ�Ƃ����A���ׂĂ̓����傪���G�ȊO���`�Ԃ����ɂ��������i����̑厖�ς̂��Ƃł���B �@�X�̓�����̏����̍\����́A�J���u���A�I�ɂȂ�܂ōd���k���l�����Ă��炸�A���������Ă��ꂼ��ɓ����I�ȊO���`�Ԃ��l�����Ă��Ȃ������B���������҂̂����u���X�B�b�`�v���I���ɂȂ�A�u�Ⴊ�a���v�������Ƃɂ��A�ߐH�҂Ɣ�ߐH�҂̊W���n��A�g����邽�߁A�O���`�Ԃ̕ω��������I�ɋN�����Ƃ����̂ł���B������Ȃ����ŏ��̓����́A�O�t���������B���̎O�t���́A�ߐH�����ł������� �u�J��v�ɂ��A���E�͈�ς���B���ꂽ�Ƃ��납��ł��A�H������������B�Ⴊ�a�����Ă��Ȃ���J���u���A����ɂ́A���w�������o������A�������Ă��肳�����Ȃ���A����ɂԂ���ł����Ȃ�������A�ߐH�҂�����邱�Ƃ��ł����B�Ƃ��낪�J���u���A�I�ɓ���ƁA�������̂����̓��C�g�A�b�v |

����Ă��܂����B�Ɩ��̃X�C�b�`���I���ɂȂ����Ƃ����̂��B �@�{�S�̂��]��_���I�ȍ\���ł͂Ȃ��B�^�C�g�������ׂĂ���Ă���B�ꌩ�A�\�����L���āA�_���I�Ɍ��_���o�����Ƃ��Ă��邪�A���������Ɍ��_�������o�Ă���B���]��ǂ��Ȃ��悤�ȋC������B�����Ƃ����{�ɖ�肪����Ƃ���A��҂�ӂ߂�킯�ɂ͂����Ȃ��B�P�O�O�y�[�W���炢�ɂ܂Ƃ߂Ă���A�ǂ��{��������������Ȃ��B���̎�̖{�́A�ǂݐi�߂�Ƃ��̎��́A�Ȃ�قǂƎv�킹���邱�Ƃ������B�������A���̖{�Ɍ����ẮA�ǂݎn�߂̔[�������ǂݐi�߂�ɏ]���āA�s�M���ɕς���Ă����B �@��J���u���A�I�̖����ɁA�u�L�������v�����ꂽ���Ƃ��A�J���u���A�I�̐i���̔����̌����Ƃ����������B�u�L�������v�̒a���ɂ��A�e��튯�̔��B�������ꂽ�Ƃ������_���B�u�{�Ɨ��v�̖��ɋ߂��̂����m��Ȃ����A�u�����v�����������Ƃ��āA�u���o�E���o�E�G�o�Ȃǁv�����B�����Ƃ��������͐����͂�����B���́A�u���v�̒a���́A������ꡂ��ȑO���Ǝv���Ă������A�J���u���A�I���O���u���̒a���v�������Ƃ���Ȃ�A���܂�ɂ��ǂ��o�����b�ł͂Ȃ����낤���H�@������ɂ��Ă��A�u��̒a���v�́A��́u���ʁv�ł����āA�u�����v���蓾�Ȃ��Ƃ�������B���ꂪ�A�u���v�Ȃ̂��A�Ⴕ���͕ʂȁu�����v�Ȃ̂��A���邢�͂�͂�u��v�Ȃ̂��A����̓W�J���y���݂ł���B �@�{�̃^�C�g���Ɉ�����A���ɋ����������ēǂ��A���̖{�̓��e�ɂ��A�ނ��딽���闝�_�̐������𗠕t���錋�ʂƂȂ����{�ł���B |

�u��̒a���v �J���u���A�I��i���̓������ ����ح���߰�� �n�Ӑ����E�����N�q�� ���v�� |

|||

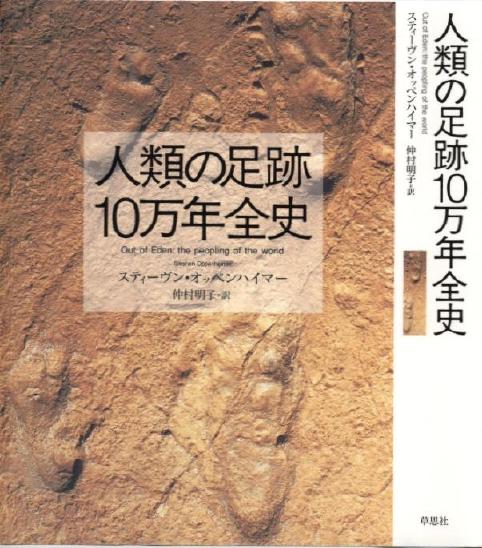

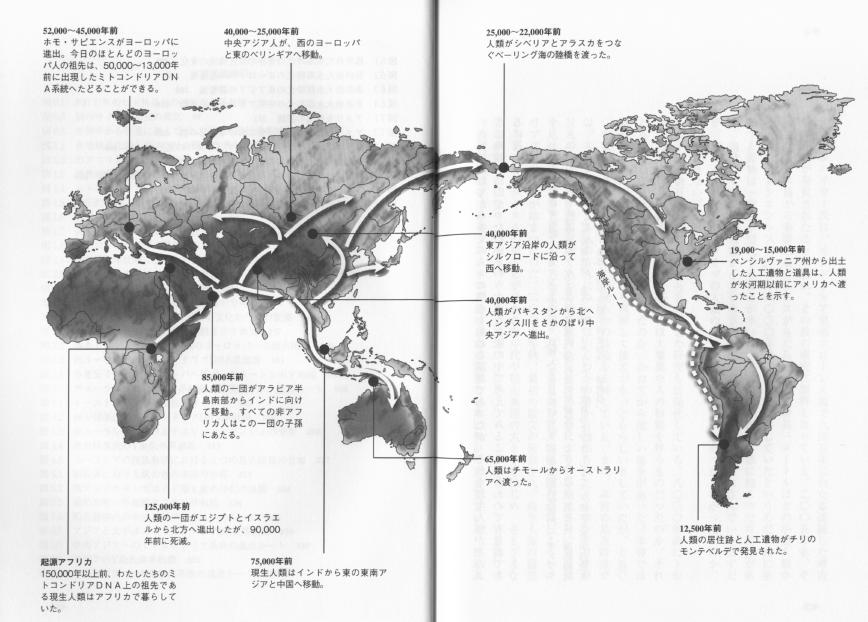

| 008�u�l�ނ̑��ՂP�O���N�S�j�v�^�X�e�B�[�����E�I�b�y���n�C�}�[�i2010�N11��26���j |

| �l�ނ̑��ՂP�O���N�S�j�^�X�e�B�[�����E�I�b�y���n�C�}�[ �������q��i�Ȃ��ނ炠�����j�^���v�� 20070907��1���^\2,400+�Ł^413�� �@��㔪���N�Ƀl�C�`���[���ɔ��\���ꂽ�A���y�b�J�E�L������ɂ��u�~�g�R���h���A�E�C�����v�́A���Z���N�O�ɃA�t���J�ɐ������Ă�����l�̏����������l�ނ̋��ʑc��ł���ƁA�e�E�ɑ傫�ȏՌ���^�����B�������A���̌n���}�ɂ́A�������̖�肪�w�E����A�K�������A�t���J�N���Ƃ͌��_�t�����Ȃ����Ƃ��킩�����B���������A���̌�̌����W�J�ɂ���ē����̌��_���̂͑傫���́A�����Ă͂��Ȃ��B �@�j���͕�e�̃~�g�R���h���A�c�m�`�����g�p���邪�A������q���ɓ`���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B��ɕ�e���炾���A�~�g�R���h���A�c�m�`���p���B��������ǂ�Ε�e�����e�ւƁA����������̂ڂ��Ă������Ƃ��ł���B�ŏI�I�ɂ́A���悻��Z���N�O�̂�������l�̕�e�܂ł��ǂ邱�Ƃ��ł���Ƃ������_���C�u�����������B �@�~�g�R���h���A�c�m�`�̂悤�ɁA�j�̂Ȃ��ɂ͒j�n�݂̂ɓ`�������Z�b�g�̈�`�q������B���ꂪ�x���F�̂ŁA�j�ɂȂ邱�Ƃ����肷����F�̂ł���B�~�g�R���h���A�c�m�`�Ɠ��l�A�x���F�̂̑g�݊����������Ȃ��Ȃ������i�m�q�x�j�́A�j�n�̎n�c�܂łƂ��ꂸ�ɂ��ǂ��Ă�����B����܂łɂx���F�̂𗘗p���ĕ`������`�I�ȑ��Ղ́A��v�Ȓn���I����_�Ń~�g�R���h���A�c�m�`�̌�镨��𗠂Â��Ă���Ƃ����B �@���̂��Ƃ͂킽�������̈�`�q���ׂĂ���l�̏�������R�����Ă��邱�Ƃ��Ӗ����Ȃ��B���ꂼ��̍זE�j�ɂ́A�������̈�`�q������A���̂ǂ��W���V�X�e���Ƃ��Ďg���Ă��ЂƂ̋��ʑc��܂ň�`�q�n�������ǂ邱�Ƃ��ł���B���ۂ̂Ƃ���A�����l�ނ��p���ł����`�q�́A��㖜�N�O���됶���Ă�����Z�Z�Z�`�ꖜ�l�̃A�t���J�l���j�Ƃ���W�c�ɗR������ƕM�҂͌��B �@�����̃��[���b�p�̍l�Êw��l�ފw�̌��Ђ��A���[���b�p�l�͖k����A�t���J���o�ēƎ��ɍL�������Ƙ_���Ă���B�킸���ܖ��N�قǑO�Ƀ��[���b�p�֓����Ă����ɂ����Ȃ��N���}�j�����l����A���S�ɒm�I�ȈӖ��ł́u�����l�ށv���n�܂����Ƃ������[���b�p�l�̊m�M�̍�����������B���[���b�p���S��`���痣����Ȃ��̂ł��낤�B�����Ƃ��A���E�̎n�܂肪��U�O�O�O�N�O���ƐM���Ă���@���Ƃ����������邪�B�B�B �@�A�t���J����o���ŏ��̐l�ނ́A�T�n���ƃV�i�C��ʂ��Ă��̑��̐��E�i�o�����B���̒ʘH�́A�ӂ���͋ɓx�Ɋ����������������A�n���̋O���ƋɎ��̌X���̕ϓ��ɂ��A�Z�����g�����������Ƃ��ɂ����J���Ƃ����B����́A���悻��Z���N���ƂɋN����Ƃ����Ă���B���������āA�T�n���ȓ�̃��[���b�p�l�̑c�悪�A�l���܁Z�Z�Z�N����ܖ��N�O�ɃT�n���ȓ삩�璼�ڂ���Ă���ȂǂƂ������Ƃ́A�i�C����������Ɗۑ��ɏ���ĕY����Ăł����Ȃ������薳���ŁA��`�I�ȃV�i���I�͂����ے肵�Ă���B �@�����l�ނ́A���[���b�p�ւ���Ă���͂邩�ȑO�ɁA�A�W�A�ƃI�[�X�g�����A�ɈڏZ���Ă����B���[���b�p�ɏ㕔���Ί펞��̏؋����ӂ�ɂ���̂́A�l�X�����[���b�p�ł�����ꏊ�����ɑ{�������炾�B�A�t���J�ŁA��葁���̌|�p�̏؋���������̂�����Ȃ̂́A���ԁA�ۑ���ԁA�X�̓��A�̃^�C�v�ɂ��W���Ă���B�G�͂����Ȃׂď��ł��₷���A�Â�����ɘI�o�����\�ʂɕ`���ꂽ���͎̂c��Ȃ������̂��낤�B �@��U�w�I�Ȍ����l�ނ͏��Ȃ��Ƃ���O���N�O���瑶�݂��Ă������A�����炭���߂̈�Z���N�قǂ́A���̑唼���l�A���f���^�[���l�Ɠ������x���̓��������A�g���Ă����B��ʓI�ɂ͒������Ί�Z�p�ƌĂ�A�����炭��Z���N�ȏ�O�ɁA�����l�ނƃl�A���f���^�[���l�̋��ʂ̑c��Ǝv����A�t���J�̃z���E�w�����C�ɂ���Ĕ������ꂽ�B |

�@���[���b�p�l�̍ő����̂��̂́A�ܖ���Z�Z�Z�N�O�ɔ엀�ȎO�����n�т�ʂ�����Ă����B������̃��[�g�́A�C���_�X�삩��J�V�~�[���A����ɒ����A�W�A�֖k�サ�āA�����ł����炭�l���N�ȏ�O�ɁA��҂����͏��߂ă}�����X�̂悤�ɑ傫�Ȋl����|���͂��߂ă��[���b�p�֓����Ă����B�����A���[���b�p�ւ̌����l�ނ̐i�o�́A��̎����ƃ��[�g���������B �@����Z�N��܂ł́A�l���N�O���O�ɃI�[�X�g�����A��j���[�M�j�A�ɐl�����݂����͂�����Ƃ����؋��͂Ȃ������B����͕��ː��Y�f�N�㑪��@�̌��E�ɂ��Ƃ��낪�傫�������B���̌�A�V�����N�㑪��@���g���͂��߂��B���̈�A�V���J�̃��~�l�b�Z���X�N�㑪��@�ɂ��A�����҂͎l���N�Ƃ������ː��Y�f�N�㑪��@�̌��E�̐�܂ł����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B���̂悤�Ȃ���������A�I�[�X�g�����A�ɐl�����Z���������Ƃ��Â��N��́A���悻�Z���N�O�̉\���������B���[���b�p���Â��̂ł���B �@��`�q�̏؋��ƁA�������̉���I�ȍl�Êw�I�N�ォ�琄������ƁA�A�t���J���ŏ��ɏo�邱�Ƃ𐬌������̂́A�����܁Z�Z�Z�N�O�A�A�t���J����샋�[�g�ŏo�āA�����l�Z�Z�Z�N�O�܂łɃ}���[�����ɁA�Z���܁Z�Z�Z�N�O�܂łɃI�[�X�g�����A�ɓ��������\��������ƒ��҂͌��B �u�l�I�e�j�[���v�Ƃ������̂�����B�Ð����w�҂̃X�e�B�[�����E�W�F�C�E�O�[���h�ɂ���ė��Ă�ꂽ�����ŁA����ɂ��ƃ����S���C�h�̈�A�̉�U�w�I�ω��́A�c�Ԃ��邢�͎q���̑̌^�����n���Ă��ێ������c�`���n�i�l�I�e�j�[�j�Ƃ������ۂɂ���Đ��������Ƃ����B�v����ɁA�����S���C�h�͖����B�ȗc�Ԃ���`�������ʂ��Ƃ����̂ł���B���҂͂��̐���ے肵�Ă��Ȃ��B���҂̐����������s�����Ă������AL�E�{���N�́A�u�l�ރl�I�e�j�[���v������B�`���p���W�[�̗c�`���l�ނƎ��Ă���_���������߁A�q�g�̓`���p���W�[�̃l�I�e�j�[���Ƃ����������ɂȂ��Ă���B �@�����̊C�ݍ̏W�����C���h�|�����m���݂��߂��闷�̂��܂��܂Ȏ��_�Ŏ��X�ɕ��āA�l���N�O�ɂ̓A�W�A�ƃI�[�X�g�����A�̑唼��B�����Ă����B�ŏ��̓����ւ̕��}�̓C���h����k�֍s���A�����A�W�A�̃X�e�b�v�ɏ㕔���Ί핶���̎���������炵�A�܂���̕��}�͓���A�W�A�̑�͂������̂ڂ�A�₪�Č��݂킽�������������S���C�h�ƌĂԏW�c�ɂȂ����B �@�����Ƒ����m�݂ɂ��A�����S���C�h�̓����ȑO����c������A�W�����O���ł͂Ȃ��C�ɂ���ČǗ����Ă����Z�W�c�����邱�Ƃ��ł���B���̈���k���{�̃A�C�k�l���B�A�C�k�͈ꖜ��܁Z�Z�N�O�ɐ��E�ł����Ƃ������ɒق����������{�̓ꕶ�l�̎q�����B�̂��Ɋ؍��o�R�ő嗤���烂���S���C�h�i�퐶�l�j���ړ����A���Ƃ̏W�c�Ɏ���đ���ꂽ���߁A����̃A�C�k�l�͂��Ȃ�̕p�x�ō�������Ă���B����Ō���������j����̓ꕶ�l�A�`��l�i�ꖜ�Z�Z�Z�Z�`�ꖜ����܁Z�N�O�Ɛ��肳���j���A����A�C�k�l�Ɨގ����Ă��邱�Ƃ���A�ނ�͘A�������n���̎q���ł��邱�Ƃ��\���ɍl������ƒ��҂͂����B�Ƃ��낪�ŋ߂̌��ŁA�`��l�́A�ꕶ�l�Ƃ͈قȂ�I�[�X�g�����A��Z����j���[�M�j�A�̏W�c�ɋ߂��Ƃ����������{�Ŕ��\����Ă���B�{�����������_�ł́A���҂͒m��Ȃ������Ǝv����B �@�Q�O�P�O�N�P�O���Q�U���A�����암�Ŗ�P�O���N�O�̌����l�ނ̉��ΐl���i�����̍��j�����������Ƃ����j���[�X�����ꂽ���A�����Ƃ���ƁA�����l�ނ̔����́A����ɂ����̂ڂ邱�ƂɂȂ�B�������́A�Ⴄ���[�g�����邱�ƂɂȂ�B����̒������y���݂ł���B�����āA�ǂ��ԗ�����Ă���{���Ǝv���B�ǂ݂₷���A�Y�t�̐l�ނ̑��Ր}�́A���ɋ����[���B�����߂̈�i�ł���B |

�u�l�ނ̑��Ձ@�@�@�@�P�O���N�S�j�v �è���ݥ�����ʲϰ �������q�� ���v�� |

|||

�u�l�ނ̑��Ձv�n�} �N���b�N����Ɗg�� |

|||||

| 007�u�e�E�a���ہE�S�v�^�ꖜ�O��N�ɂ킽��l�ގj�̓�^�W�����h�E�_�C�A�����h�i2010�N11��20���j |

| �e�E�a���ہE�S�^�ꖜ�O��N�ɂ킽��l�ގj�̓� �W�����h�E�_�C�A�����h�^�q������^���v�� �i�㊪�j2000/10/02��1���^\1�900+�Ł^320�� �i�����j2000/10/02��1���^\1�900+�Ł^332�� �@�����V�����I�Q�O�O�O�`�Q�O�O�X�N�u�[���N��̂T�O���v�̃x�X�g�����B���{�����ǂ���������Ă���A�Ȃ��Ȃ��ʔ������A�J��Ԃ��������A�璷�����C�ɂȂ�B��́A�O���̈�̒����ŗǂ��̂ł͂Ȃ����B�^�C�g�����u�e�E�a���ہE�S�v�����A���҂̈Ӑ}�͂����ɗ]��߂���Ă��Ȃ��B����Ɣ��ɐT�d�Ȍ����������A���X�A�ǂ��ȂƎv���Ă��܂��B�t�ɂ����A������ԗ����Ă��邱�Ƃ��A�m����{�Ƃ��Ă͗ǂ����ȁB �@���҂ɂ��v��́A�u���j�́A�قȂ�l�тƂɂ���ĈقȂ�o�H�����ǂ������A����́A�l�тƂ̂����ꂽ���̍��قɂ����̂ł����āA�l�тƂ̐����w�I�ȍ��قɂ����̂ł͂Ȃ��v�Ƃ������Ƃł���B���ꂪ���҂̌��_�ł���B�v����ɁA�l�ނ̔��B�ɍ��ق��ł��̂́A���܂��ܒu���ꂽ���ɂ����̂ł���A���l�̗D�z���Ȃǂ͂Ȃ��Ƃ������Ƃł���B �@���҂́A�~�g�R���h���A�c�m�`�ɂ�錻���l�ނ̃A�t���J�N�����ɂ́A�T�d�Ȃ悤�����A����w�҃W���[�t�E�O���[���n�[�O�̕��ނɂ��A�A�t���J�嗤�ł̌��ꔭ�����̉\���͔ے肵�Ă��Ȃ��B�����āA�e�嗤�ւ̐l�ނ̐i�o�����B �@�l���N�O�ɁA�I�[�X�g�����A��Z�������́A���[���b�p�₻�̑��̑嗤�̋��Z���������A�傫��������[�h���Ă����B���ݒm���Ă���ŌÂ̖����Ί��Ε��i�����Ӂj�A�����ďM������Ă����B�������A���̌�͔ނ�͒���Ă���B �@�I�[�X�g�����A�E�j���[�M�j�A�̑�^�����́A�ˑR�A���B������Z�p���������l�ނɂ���ĐN�������Ƃ����s�K�Ɍ�����ꂽ���߁A�����l�ނɂ���ĎE�C����Ă��܂����i�����܂ł����҂͂������Ƃ͌����Ă��Ȃ��B�������������Љ�Ă���j�B���l�Ȃ��Ƃ��x�[�����O�C��n���Ă����A�W�A�l�ɂ���āA��k�A�����J�嗤�ł��N���Ă���B���̌��ʁA�d�v�ȑ�^�ƒ{�̖쐶�c��킪���E���イ�Ɉ�l�ɕ��z���邱�Ƃ͂Ȃ��A�嗤���Ƃɕ��ĕ��z���Ă������߁A������}��Ƃ���u�a�ւ̑ϐ��\�͂̍����������錴���ƂȂ����B �@��^���������Ȃ��Ȃ����嗤�ł́A�ƒ{�����n�܂�Ȃ��������A�_�ƂɓK���������ł��Ȃ������B�����ĎЉ�����W���Ȃ��������A�������g���Ȃ������B�������A�Љ�̔��B�`�d����l�łȂ��̂́A�A�t���J�嗤�Ɠ�k�A�����J�嗤�ł́A��k�ɒ������߁A�C��A���Ԍn�A�~�J�ʁA���Ǝ��Ԃ̍����傫���A����n��ō͔|�����ꂽ�_�앨��A�ƒ{�����ꂽ�����Ƃ����ǂ��A���̒n��Ɋg�U���邱�Ƃ͔��ɂނ������������B����ɑ��ă��[���V�A�嗤�ł́A����}�C������Ă��Ă��A�����ܓx�Ɉʒu���ċC������Ă���A���Ǝ��Ԃ������ł������n��̂������ł́A�_�앨��ƒ{���₷�₷�Ɠ`�d�ł����B �@���̈ꖜ�N�Ԃɂ����āA�Љ�̔��B�������Ƃ��x��Ă����̂����[���b�p�ł���A���[���b�p�̎Љ�́A�Z�p����鑤�ł͂Ȃ��A�n���C�n��������엀�O�����n�т⒆���̐i�Z�p���e��鑤�ɂ������B���̎���A�Z�p�ɂ����� |

���E�����[�h���Ă����̂́A�엀�O�����n�тƓ������炢���������ɐH�����Y���J�n���Ă��������������B �@�����́A���߂̈���𑁂����݂����Ă����B���S�A���j�A�Ζ�A�����Z�p�A����p�Ƃ������l�X�ȋZ�p��a�������Ă����B�R�����u�X�ɐ旧�A�u�A�a�i�Ă���j�̑�q�C�v���o�Ă���B�������A�����͓ˑR�A�����I�����ɂ��A�v�l��~�Ɋׂ��Ă��܂��B�Z�p����ނ����Ă����̂ł���B���̓��ꂪ�]��ɂ����������������Ă������Q�����҂͐����Ă���B��N�́u������v���v�ɂ�鋳��e���ɂ����҂͐G��Ă���B�O�m�q�C���ŏ��ɂ����Ȃ����̂́A�����n�_�k���̎q�������������B�ނ�͎O�Z�Z�Z�N�O���Ƀj���[�M�j�A�C��̓��X���瓌���Ɋg�U���͂��߁A�����m��̍œ��[�̓��X�ɂ܂œ��B���Č���|���l�V�A�l�̑c��ƂȂ����̂ł���B �@�Ƃ��낪���[���b�p�́A����͂��납���ƍ��̑������₦�Ȃ������B���ꂪ������̂ł���B��q�C����A�R�����u�X�͍���n������A�T�߂̍��ł���X�y�C�����Ɋ肢���������T���D�c�̔h�����F�߂�ꂽ�B���ꂪ�A�A�����J�嗤�ɂ��ǂ蒅���A���[���V�A�嗤�ɏZ�ސl�����ɑϐ����������u�a�𖠉������錴���ƂȂ�̂ł���B �@�Ō�ɒ��҂́A�q�b�g���[�̃G�s�\�[�h�ɐG��Ă���B���l�l�N�̃q�g���[�ÎE�v��ł́A��c�e�[�u���̉��Ɏd�|����ꂽ�u���[�t�P�[�X���̎������e���������āA�q�g���[�����������B�����A���̃u���[�t�P�[�X���q�g���[�̐Ȃ̂��������߂��Ɏd�|�����Ă�����A�ނ͎E����Ă�����������Ȃ��B���̂Ƃ��Ƀq�g���[�����S���A����E��킪�I�����Ă�����A���̓����[���b�p�̏�����̂��肩�����傫���قȂ��Ă����\��������B���l�ɁA�q�b�g���[�̎����Ԏ��̂ɂ��Ă��G��Ă���B�v����ɁA������Ƃ��������̌��ʂɂ���āA���j�͕ς��Ƃ����̂ł���B�Ō�ɏ��������Ă��܂��A�R��Ă��܂�����������B �@���̑��A�u�������Ă��鐢�E�̘Z�Z�Z�Z��̌���̂����A��Z�Z�Z��̓j���[�M�j�A�ł����g���Ă��Ȃ��v�Ƃ��A�u�������H���{���A�n��̒����Ί���ŏ��ɍ�����͓̂��{�l�������v�A�Ȃǂ��o�Ă���B�u�Ί�s�������v���v���o���A���Ȃ��Ȃ��b�����A�u���E�ōŏ��ɓy��������̂����{�̎�̏W���������B����̓��[���b�p�œy�킪������悤�ɂȂ�܁Z�Z�Z�N�O�A��k�A�����J�嗤�Ō�����悤�ɂȂ��Z�Z�Z�N���O�̂��Ƃł���B�v�́A�����ł���B���m�ɂ́A���݁A���E�Ŕ�������Ă���y��Ŋm�F����Ă���ŌÂ̂��̂́A���{�Ȃ̂ł���B�����͗�ɂ��A������̕����Â��ƌ����Ă��邪�A�F�m����Ă��Ȃ��B�����A���{�̊w�҂�������͒����Ŕ�������邾�낤�Ǝv���Ă���l�������̂ł͂Ȃ����낤���B �u���{���\�L����̂ɂ܂����������ĂȂ��������A���{�l���g���Â��Ă���v�Ƃ��u���{�l���A�����̂悢�A���t�@�x�b�g��J�i�����łȂ��A�����̂������ւ�Ȋ�����D�悵�Ďg���̂��A�����̎Љ�I�X�e�[�^�X����������ł���B�v�Əo�Ă��鉺��ɂ́A���߉�ȂƂ��v�������A�Ƃɂ����L�͈͂ɏ����Ă���B�t�Ɍ����A�nj㊴�ɐ����͂�]�芴���Ȃ����A�܂��A�ǂ�ő��͂Ȃ��{�ł��낤�B |

�u�e�E�a���ہE�S�v �i�㊪�j �ެ��ޥ������ �q������ ���v�� |

|||

�u�e�E�a���ہE�S�v �i�����j �ެ��ޥ������ �q������ ���v�� |

|||||

| 006�@�s�o�o�ɂ��čl�����i2010�N11��9���j |

| �@�s�o�o�^�����m�헪�I�o�ϘA�g����iTPP�FTrans-Pacific Partnership�A�܂���Trans-Pacific Strategic

Economic Partnership Agreement�j�Ȃ錾�t���}�X�R�~�ɓˑR�����悤�ɂȂ����B�_���́A���{�������Ɂu�Q�����ׂ��v�Ƃ����������ł���B�}�X�R�~���]����Ȃ��B������y���邱�ƂŁA����̊ł��[���ƂȂ�A���Ղ�������������Ƃ̂��Ƃ炵���B�P���ɍl����ƁA�ł��[���ɂȂ�킯������A�A�o�����Ղ��Ȃ�A�A��������Ղ��Ȃ邱�ƂɂȂ�B �@�A�o����̂Ƃ���Ǝ�͗L���ɂȂ邪�A�A������̂Ƃ���Ǝ�͑�Ō�����킯�ł���B���{�͗A�o�卑������A���̓I�ɂ͗ǂ����Ƃ��Ƃ������Ƃ炵���B�Ԃ�Ɠd�̃G�R�|�C���g�ő傫���Ɛт��グ�����[�J�[�́A���R�A������グ�Ď^�����邾�낤�B�傫���Ō�����̂��_�{�Y�ƊE���ƌ����Ă���B�r������s�o�o�ɎQ�����Ă����A�����J�̖ړI�́A�u�āv��u�����v�̎��R����������ƁA���ɔ���₷���B�A�����J�̖{���̑_���́A�X�֒������Ƃ����������܂Ō���Ă���n���ł���B�����Ƃ��ȑO�ɂ��u���쌠�@�v�ŏ��������A�A�����J�������܂ł���Ă��邱�Ƃɕs�v�c���͂Ȃ��B �@����̃A�����J�̑I��������A��ڗđR���낤�B�u����v�Ȃ���̂��l�C���̂��A�����J�̌����Ȃ̂ł���B�ʂɁA�I�o�}�哝�̂��������������Ȃ����A�u��É��v�v��u�x�T�w�̌��Œ�~�v�ɔ�����̂��A�����J�Ȃ̂ł���B�x�T�w�Ƃ͂Q�T���h���i��Q�疜�~�^�N�j�ȏ�̖L���ȊK�w�������Ă���B����Ɍo�c�w�ł��钴�x�T�w�̔N�����l����ƁA��O���킵�Ă���Ǝ��͍l���邪�A�����v��Ȃ��̂��A�����J�Ȃ̂ł���B�P�O���߂��N�����O���l�o�c�҂ɕ����������[�J�[�����������A�s�v�c�Ǝv��Ȃ��̂��A���͕s�v�c�Ɏv���B���́A���̃��[�J�[�̐��i�͐�ɔ���Ȃ��B �@�����ɑR���邽�߂ɁA�s�o�o�ɎQ������ׂ����Ƃ����_��������B���ꂱ�����܂��ɃA�����J�̎v���ڂ��낤�B�����āA���̒����ƒ��ǂ����ׂ����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B����������� |

����ƌ������Ƃ����ŁA���̔������u���v�����ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł���B �@���{�͂܂��܂��A�n����̎��R�f�Ջ���ł���A�e�s�`�^�ł̎��R�f�Ջ���iFTA�FFree Trade Agreement�j���i�P�j��d�o�`�^�o�ϘA�g����iEPA�FEconomic Partnership Agreement�j���i�Q�j�łs�o�o�̏��������Ȃ���A�L���ȃJ�[�h��T�邱�ƂŌ����Ă����ׂ��ł���B����́u��t�������̒������D�Փˁv�ł��A�J�[�h�ł������u�r�f�I�v�����o���Ă��܂��Ƃ����߂��������������������A�J�[�h���^�C�~���O���厖�Ȃ̂ł���B�u�r�f�I�v�͌��ǁA�J�[�h�ł͂Ȃ��A�u�����v�ɂȂ��Ă��܂����B �@�s�o�o�̃��[���́A�܂���܂��Ă��Ȃ�����A���ꂩ�炾�Ƃ�����b�̈ӌ�������悤�����A���ʂ����Ȃ��A�C�������珟�������܂��Ă������Ƃ��A���܂ł̌����ł͂Ȃ����낤���B�ꕔ�̃��[�J���ȗA�o���[�J�[�����������鐭��������Ă͂����Ȃ��B���̃��[�J�[�����������Ƃɂ���āA���{�̌o�ς��ǂꂾ���ǂ��Ȃ������낤���B�ł́A�����Ɣ_�{�Y��ی삷�ׂ��ƌ����_���ŁA�������g���قǓ��{�̍��͖͂L���ł͂Ȃ��B�~�������Ȃ������Ƃ��A���L���Ɏg�����Ƃ��l��������̗v�ł���B�i2009�N11��8���j -------------------------------------------- ���i�P�j �e�s�`�i���R�f�Ջ���j�Ƃ́A���i�̊ŋy�т��̑��̐����I�ʏ��K����T�[�r�X�f�Ղ̏�Ǔ��̓P�p����e�Ƃ���f�`�s�s�i�ŋy�іf�ՂɊւ����ʋ���j��Q�S���y�тf�`�s�r�i�T�[�r�X�f�ՂɊւ����ʋ���j��T���ɂĒ�`����鋦��B -------------------------------------------- ���i�Q�j �d�o�`�i�o�ϘA�g����j�Ƃ́A�e�s�`�̗v�f���܂݂A���ԂŌo�ώ���̉~�����A�o�ϐ��x�̒��a�A���͂̑��i���s�ꐧ�x��o�ϊ����̈�̉��̂��߂̎�g���܂ޑΏە���̕��L������B -------------------------------------------- |

2010�N11��7���̒����V�� |

|||

| 005�u���{�ꂪ�S�т�Ƃ��v�|�p��̐��I�̒��Ł|�^�������c�i2010�N10��1���j |

| ���{�ꂪ�S�т�Ƃ��@�|�p��̐��I�̒��Ł| �������c�^�}�����[�^20081031���Ł^\1,800+�Ł^330�� �@�y�V��j�N�����Г��̕W������p��ɂ���ƕ��������A���z�Ȃ͉̂p�ꂪ�]�蓾�ӂł͂Ȃ��Ј����낤�B�y�V�́A���x���C���^�[�l�b�g�Ŗ{�𗊂��A�u�����I�v�ɒ���������A�u�ɂ�����܂���v�ƕԂ��Ă���m���������B�����ɔ�����قǔ���Ă���̂��A�ɊǗ����Â��̂�����Ȃ����A���̂����p��ł����������Ȃ��Ȃ�̂��낤���H �@�Q�O�P�O�N�U���Q�U���̒����V���ŁA�O���{��w���̖쑺�돺���́u��p�����𑝂₷�ȁ@���{�ꂪ�S�т�v�̋L���������B �u���������L���ɂ���w�͂��͂��߂���ӂ�A���Ղɏ������t�̊����ɗ��镗�����A�ނ�����{����܂��������Ă����v �u���{�ꂪ�����c�邽�߂ɂ́A�O���l���w�сA�g���₷���悤�ɁA���������炷�K�v������v �u���{�����邽�߂ɂ����A�����𐧌����ׂ��v �Ƃ������L�q�������B����Ȑl�����{��w��̉������Ă����̂��Ƌ����A�߂����Ȃ�������ł���B�w�������x�Ɓw�d�����x�̈Ⴂ�ɈӖ��������Ȃ����������A���������邱�Ƃ����{���n��������Ƃ������R���A���ɂ͗����ł��Ȃ��B�����Ɋ܂܂�������Ȃ邱�Ƃ̕������낵���B�A���A����Ȋ����⋌���������𑽗p���镶�͂ɂ́A���������Ă��܂��B�Ƃ͂����A�O���l���w�т₷�����{��̊�Ȃǂ�����Ă����܂�Ȃ��B����Ȑl�����{��w��̉�Ȃ�A�ԈႢ�Ȃ����{��́u�S��ł��܂��v�B �@���āA�{�_�ł���B�Ėڟ��̖����̈��u���Áv�̑��҂��������������c�̘b��̖{�ł���B�u㔖��Áv���o�ł����̂��P�X�X�O�N�A�u���{��̖S�т�Ƃ��v���o�ł����̂��Q�O�O�W�N�B���̑��҂������Ƃ����N�����Ȃ����Ȃ������i�A�C�f�A�͑��X���������j�̋Ƃɂ́A���h�̔O���ւ����Ȃ��B �@�܂��M�҂́A�����Ռꁄ�����n�ꁄ�����ꁄ�Ƃ����O�̊T�O����ʂ��Ă���B�쒆������p����ƁA �@�����Ռꁄ�Ƃ́A���������t���Ɓ��b�����t���̂������������Ƃ��{���I�ɕ\�����̂ł���A���b�����t���͔�����ꂽ�Ƃ���ɁA���̏�ŋɂ��Ƃ����Ȃ������Ă��܂��B����ɑ��āA���������t���͎c���Ă����B���������t���ɂ��A�����Ȃ�̉��߂������������Ƃ��ł���̂ł���A���N�ɂ킽��l�ނ̉b�q���A�~�ς���A�傫���L���g�����Ă��������̂������Ռꁄ�ł���B���̐��ł����Ƃ������Ȋw�₾�Ƃ���鐔�w�́A����A���w����Ƃ�����̋��ʂ������������t���łȂ���A����ɂ���āA�n���ɏZ�ނ��ׂĂ̐l�����ɊJ���ꂽ���̂ɂȂ��Ă���B�N�ɂƂ��Ă�����ꁄ�ł͂Ȃ����w���ꂱ���A�����Ƃ������ȁ����Ռꁄ�Ȃ̂ł���B �w�V���x�̌��������ԌÂ����e�L�X�g���́A�����n���C�����́����Ռꁄ�ł������M���V����Ŏc���Ă��邪�A�w�V���x���̂��ɐ����[���b�p�ɍL�������Ƃ��A����͓��������[���b�p�́����Ռꁄ���������e�����ōL�������B���Ƃ̓p�[�����T���X�N���b�g�ŏ����ꂽ�u���T�v���A�������̒�����؍�����{�ł́A�����Ռꁄ�̊�����ōL�������B�u���T�v���̂��̂�����ŏ�����Ă��悤�ƁA���́u���T�v�́����Ռꁄ�ōL����B �@�����n�ꁄ�Ƃ́A�����Ռꁄ�����݂��Ă���Љ�ɂ����āA�l�X���J�Ŏg�����t�ł���A�����̏ꍇ�A�����̐l�X�́���ꁄ�ł���B�����n�ꁄ�����������t���������Ă��邩�ǂ����́A���قǏd�v�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B�����n�ꁄ�����������t�������悤�ɂȂ�̂́A�����Ռꁄ��|��Ƃ����s�ׂ�ʂ��Ă̂��Ƃł���B���{�����O�ł͂Ȃ��A���{��Ƃ��������n�ꁄ�́��������t���́A�����Ռꁄ��|��Ƃ����s�ׂ�ʂ��đn���Ă������B |

�@�����ꁄ�Ƃ́u�������Ƃ̍��������������̌��t���Ǝv���Ă��錾�t�v�ł���B�����ꁄ�Ƃ́A���Ƃ́����n�ꁄ�ł����Ȃ��������t���A�|��Ƃ����s�ׂ�ʂ��A�����Ռꁄ�Ɠ������x���ŋ@�\����悤�ɂȂ������̂ł���B �@���{�ɋߑ㕶�w������̂��\�ɂ��������͓��{�Ɂ����ꁄ�����������Ƃɂ���A���{�Ɂ����ꁄ������̂��\�ɂ��������͓��{�ɑ�w�����������Ƃɂ���A���{�ɑ�w������̂��\�ɂ��������́A�܂��ɓ��{�����m�̐A���n�ɂȂ�^����Ƃꂽ���Ƃɂ������B �@�����Ȃ�ǂ�ł����ɂ����������Ȃ��B���ӂ�����Â炢�A����Ȗ{�ł���B�`���Ɂu�h�v�o�v�Ƃ����A�����̍��̑����́����ꁄ�����n�ꁄ������ƒB���W�܂��������v���O�����̑̌��k���o�Ă��邪�A�K�v�������܂芴���Ȃ����e�ł���B�J��Ԃ��������A�S�̂̍\���������Ă��Ȃ��{�Ɗ������B �@���A���E�ł́A�����m��ʌ��t���A�����ւ�Ȑ����Ő�ł�����Ȃ��ŁA�A�����J�ɐ��܂ꂽ�C���^�[�l�b�g��}�̂Ƃ��āA���E�S��ŗ��ʂ��遃���Ռꁄ�����܂ꂽ�B���ꂪ���p�ꁄ�ł��邱�ƂɒN���٘_�����܂Ȃ��ł��낤�B �@�ł́A�p��ɑ��ē��{�͂ǂ����ׂ����H�����I�ɍl����A�O�̕��j������Ƃ����B �@�h�́A�����ꁄ���p��ɂ��Ă��܂����� �@�U�́A�����̑S�����o�C�����K���ɂȂ�̂�ڎw������ �@�V�́A�����̈ꕔ���o�C�����K���ɂȂ�̂�ڎw������ �����āA��҂͇V��I�����ׂ����Ƃ����Ă���̂ł���B�����Ɓu���{��v�����炷�ׂ����ƒ�Ă��Ă̂ł���B���ׂĂ̓��{�l���o�C�����K���ɂȂ�K�v�ȂǂȂ��B���{�l�͉������܂����{�ꂪ�ł���悤�ɂȂ�ׂ��ł���A���{�l����{�l���炵�߂�̂́A���{�̍��Ƃł��Ȃ��A���{�l�̌��ł��Ȃ��A���{��Ȃ̂ł���B������A�������������t���̓`�������������{��Ȃ̂ł���B�����Ɓu���{��v�����炷�ׂ��ƍ�҂͌J��Ԃ��B �@�w�Z���炩��p�ꋳ����Ȃ����ׂ����Ƃ͂����Ă��Ȃ��B�p���ǂޔ\�͂̍ŏ��̂Ƃ�������͗^���邪�A�C���^�[�l�b�g�̎���A�����Ƃ��K�v�ɂȂ�̂́A�u�Ќ��ł��ʂ����сv�Ȃǂł͂Ȃ��A���E���ŗ��ʂ��遃���Ռꁄ���u�ǂޔ\�́v�Ȃ̂��Ƃ����B�ǂޔ\�͂Ƃ́A�O���������b�����肷��\�͂̈�ԏd�v�Ȋ�b�ƂȂ���̂ł���A�ǂ߂�Ƃ������Ƃ́A���@�̊�{�\�����킩���Ă���A�P��𐔑����m���Ă���Ƃ������Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��B�ǂނ��Ƃ����ł���A�������b���Ă��炦��Α���̌������Ƃ����Ƃ��킩��B�܂��A�����̂ق�������A�ǂ�ȂɂЂǂ������ł��A������x�͌����������Ƃ�������B�ƁA�A�����J�ŕ����w���U�����Ƃ����o�C�����K���ɋ߂��A�������͍l���Ă���B �@���Ď��́A�Q�l�ɂ��ׂ����͂́u�V���v�ɂ���Ǝv���Ă����B�u�V���l��v�Ȃǂ́A���̍D��ł���B����ꂽ�������ŁA�Ȍ��Ɏ�|��\���B���̗̈悪����h�炢�ł���B�ŋ߂́A�V����ǂ�ł��A���ӂ��t�Ɏ�肩�˂Ȃ����͂��ǂ��o�Ă���B��Ǔ_�̊ԈႢ�Ȃǂ̗�͖����ɂ��Ƃ܂��Ȃ��B�u���{��́v�������Ă���̂ł���B�`�F�b�N�@�\�������Ă��Ȃ��̂ł���B�u���ꋳ��v�̏d�v���́A�����ł���B �@��҂́A�Ō�ɁA�u���{�̍��ꋳ��͂܂��͓��{�ߑ㕶�w��ǂp������̂Ɏ���u���ׂ��ł���B�v�ƌ��B�K�͐��������Ďs��ŗ��ʂ���Ɏ��������������t�����K�����Ƃɂ���āA�l�X�́��b�����t�������肷��̂��Ƃ����B���̓��{�ߑ㕶�w�́A����̂ŏ����ꂽ���{�ߑ㕶�w�̌ÓT���w���Ă���B���ɂ́A�Ėڟ��̕���̒��x�Ȃ�Έ�a���Ȃ��ǂ߂邪�A�K�c�I���́u�d���v��ǂނɂ͔��ɋ�J�����v��������B�ǂނ��Ƃ�ے�͂��Ȃ����A���炪�����܂Ŗ߂�K�v�ɂ́A�^�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B |

���{�ꂪ�S�т�Ƃ� �������c �}�����[ |

|||

| 004�u���쌠�̍l�����v�^���{�O�i2010�N9��3���j |

| ���쌠�̍l�����^���{�O�^��g���X �^��g�V��869�^20031219���Ł^\740+�Ł^225�� �@�M�҂́A�������̒��쌠�ے��Ȃǂ��C��������l�����A������O���X�ȂƂ��낪�C�ɂȂ�B�܂��A�̐S�ȂƂ���ŁA�u�Љ�̒��őΗ����闘�Q������̂͐����̖������v�ƂȂ��Ă��܂��̂������C�ɂȂ�B�{�Ƃ��Đ��ɏo���̂�����A�����̘_�������̂ł͂Ȃ��A�����̍l�����咣���ĖႢ���������B�Ƃ͂����A���쌠�̍l������m��ɂ͊i�D�̖{�ł���B �@�m�I���Y���ɂ͑傫�����쌠�E�Y�ƍ��Y���E���̑��i�h�b��H�̕ی�Ȃǁj�̎O��ނ��邪�A�����̒��Łu���쌠�v�݂̂́A�u���������̂ɐ��{�̐R����o�^�͂���Ȃ��v�Ƃ������ۃ��[��������B���{�̒��쌠�@������ɓK�������̂́A�P�W�X�X�N�i�����R�Q�N�j�ł��邪�A�A�����J�̒��쌠�@�����̃��[���ɂ悤�₭�K�������̂͂P�X�W�X�N�i�������N�j�ł���A����܂ł̓A�����J�̒��쌠�ی쐅���͒Ⴉ�����̂ł���B�u���쌠�v�ɂ��L�`�Ƌ��`������A�L�`�̒��쌠�ɂ́u����אڌ��v�ƌĂ��u�`�B�҂̌����v���܂܂��B �@�P�X�X�O�N��̑O���ɁA�C���^�[�l�b�g���i�A�����J�ŁA���f���M�������p�����A���ۓI�ɑ傫�Ȗ��ƂȂ����B�u���쌠���x�̓l�b�g�ɑΉ����Ă��Ȃ��v�Ƃ����j���[�X�����E���삯����A�u�C���^�[�l�b�g��̒��쌠���[�����������v�ȂǂƂ������o���������̐V�J�E�G���ɐ���ɂłĂ����̂����A���͓��{�̒��쌠�@�́A�C���^�[�l�b�g�����y����O�̈�㔪�Z�N����A���Ɂu�l�b�g���[�N���ւ̑Ή��v���s���Ă��������ł���B �@�������A�A�����J�͑����ɑ��ď�Ɂu���쌠�̕ی삪�s�\�����v�Ƃ����U�����`���s���Ă������߂ɁA�U������Ă��鍑�̍����ł����A�s���Ȑl�́u�A�����J�͒��쌠�ی�̐����������v�Ƃ����A�t�̃C���[�W�������Ă��܂��Ă����B�A�����J�������ւ̍U���ޗ��Ɏg���Ă���R���e���c�́A�قƂ�Ǐ�Ɂu���R�[�h�v�Ɓu�R���s���[�^�E�v���O�����v�����ł���A���̑��̃R���e���c�ɂ��Ă͌��y����Ă��Ȃ����Ƃ������B���� |

�́A���̓�̃R���e���c�������A�A�����J���������������ی삵�Ă�����̂�����Ȃ̂ł���B�t�Ɍ����A���̓�̋ƊE�̐����͂��A�����J�ɂ����Ă͋����Ƃ������Ƃł���B �@�v����ɁA�A�����J�́u���ے��쌠�헪�v�́A�u�A�����J�������������Ă�����̂͊O���ŃR�s�[�������A�O���������������Ă�����̂̓A�����J�ŃR�s�[�ł���悤�ɂ���v�Ƃ����A�ɂ߂ĒP���Ȃ��̂ł������B���̂悤�ȍ����u���ے��쌠�V�X�e���������ɗL���ȕ����Ɏ����Ă������Ƃɂ���āA�L���Ȗf�Պ��������ł���v�Ƃ������ƂɋC�Â��Ă��܂����̂ł���B���{�ɂ́A�i�u���쌠�@�v�������Ă��A���m�ȁu���쌠�헪�v���Ȃ��Ƃ�������B���ꂪ�A���҂̌����u�����̖��v���Ƃ������Ȃ��낤�B���ɂ́A���������̖��Ƃ͎v���Ȃ��̂����B �@���̂悤�ȓ��������āA�A�W�A�A�A�t���J�A���e���A�����J�Ȃǂ̓r�㍑�́A�u��i�����̎Y�Ƃ��A���ے��쌠���x�����������܂ł́A�O���̂��̂��o�N�b�Ĕ��W���Ă����ł͂Ȃ����B���ɂȂ��ĉ�X�ɂ��������o�[�h�����ۂ��̂́A��i���̗D�ʂ��Œ艻���悤�Ƃ�����̂��v�Ǝ咣���Ă���B�������{�́A�ΕĊO�����ɂ����āA�u�����l���������ăA�����J�̎Y�Ƃ����p���Ă����A�w���j�Ձx�A�w���x�A�w�Ζ�x�Ȃǂɂ��āA�A�����J�͂���܂ŗ��p�����Ă��Ȃ��ł͂Ȃ����v�Ɩ{�C�Ŏ咣�����B�T�C�����ƃK�[�t�@���N���́u�R���h���͔��ł����v�Ƃ����Ȃ����E�I�Ƀq�b�g�������A���̋Ȃ����Ƃ��ƃy���[�̐l�тƂɂ���Ă���ꂽ���w�ł���ɂ�������炸�A�ނ�̓y���[�̐l�тƂɗ��p�����x�����Ă��Ȃ��B �@���߂āA�u�A�����J�̊�́A�����č��ۊ�ł͂Ȃ��v�Ƃ������ƂɋC�Â����ꂽ�{�ł������B�������A�����咣���鍑���L���ɂȂ�A�����ɐ�i�I�Ȑ��x������Ă��A�咣�̎ア������������Ƃ��������ł���B�u�헪�v���Ȃ��܂܁A�u��i�I�Ȑ��x�v�Ŏ����������Ă��܂��Ă���Ƃ�������̂ł͂Ȃ����B����́A�u���쌠�v�̖��Ɍ���Ȃ��ł��낤�B�������̖��ƏI��点��ɂ́A�]��ɂ��߂����B�����Ɍ��炸�A�u���ې헪�v�𗧂Ē����K�v������ƋC�Â����ꂽ�{�ł������B |

�@�@���쌠�̍l���� ���{�O ��g�V�� ��g���X |

|||

| 003�u�����̊C�m�j�ρv�^�쏟�����i2010�N8��3���j |

| �����̊C�m�j�ρ^�쏟�����^�������_�� �^�����p���^19971110���Ł^�艿\1,700+�Ł^292�� �@�P�X�X�W�N�ɓǂ{�ł���B���ۓ��{���������Z���^�[�������A�É������|�p��w�w���Ȃǂ��o�āA���݁A�É����m���̐쏟�������̒���ł���B �@�ߑ�̓A�W�A�̊C����a�������B��萳�m�ɂ����A�C�m�A�W�A����̃C���p�N�g�ɑ��郌�X�|���X�Ƃ��āA���{�ƃ��[���b�p�ɐV�����������o�������|���ꂪ�{�����т��e�[�[�ł���B �@���̕��͂��炱�̖{�͎n�܂�B�����āA�ŏI�͂̕��͂Ɏ��̗��j�ς��\��Ă���B <P.275> �@�l�̂̐����ƊC�̐������A����������\�Ƃ�ƁA�قړ����ł���B����͐������C���琶�܂ꂽ���Ƃ������؋��ł��邪�A���̂悤�ɁA�l�Ԃ̗��j�݂̂Ȃ炸�A�����̗��j�A�n���̗��j�����Ȃ萳�m�ɒm����悤�ɂȂ����B����������́A�l�Ԃ̋N���ɂ��Ẳ����L�����Ăъo�܂������������������B �@���̓��{�ɂ������\�I�ȗ��j�ς������B��́A���j���K�������Ƃ݂Ȃ��A�l�ގЉ�͓z�ꐧ�Љ�����Љ���{��`�Љ�̊K���Љ���o�āA�����ȎЉ��`�Љ�ɓ���Ƃ����A�}���N�X��`�́u�B���j�ρv�B���Ĉ���́u���Ԏj�ρv�́A���ɂ���Đl�Ԃ�������Ƃ��������ɂ����A���[���V�A�嗤�̖k������쐼�ɂ����đ���劣���n�тɐ�����V�q���ƁA����ɗאڂ��鎼���n�тɐ�����_�Ɩ��Ƃ̍U�h�������āA�l�ގj��W�]����l�����ł���B �@���E�I�Ȏ���ɗ��ƁA�ߑ㐼�m�̐��m�I�O���l�A�N�w�҂ց[�Q���A���R�Ȋw�҃_�[�E�B���A�Љ�Ȋw�҃}���N�X�����ꂼ���ΐ��_�̎��Ȏ����A�����̐i���A�Љ�̔��W�i�K�Ƃ����悤�Ɏ��Ԏ��ɂ���Đ��E�ς𗧂Ă��̂ɑ��A���{�̋��s�w�h�̓N�w�Ґ��c�����Y�̏ꏊ�A���R�Ȋw�ҍ����юi�̐��ݕ����_�A�l���w�Ҕ~�����v�̐��Ԏj�ς͋�Ԏ��ɂ���Đ��E�ς𗧂ĂĂ���̂ł���B �@���������̓�ɂ͈ӊO�ȋ��ʐ����������B����͗��҂Ƃ����n���S�I�ȗ��j�ς��Ƃ������Ƃł���B �@�C�Ɨ��Ƃ����ϓ_���猩��ƁA���{�Љ�͊C�m�u���Ɠ����u���̎���Ƃ����݂ɌJ��Ԃ��Ă���B�ޗǁE��������A���q����A�]�ˎ���͓����u���ł���A�ޗǎ���ȑO�A��������A��������ȍ~�͊C�m�u���ł���B�������A���{���C�m�u���Ɍ������Ƃ��́A���ꂼ��u�����]�̐킢�i�U�U�R�N�j�v�̔s�k�A�u�G�g�̒��N�o���v�i���\�E�c���̖��A�P�T�X�Q�`�X�W�N�j�̎��s�A�u�����m�푈�v�i�P�X�S�P�`�S�T�N�j�̔s�k���_�@�Ƃ��Ă���̂ł���B�����A���{�Љ�͊C�O����̓P�ނ�]�V�Ȃ�����邲�ƂɁA�C�m�u������S�@��]���ē��n�u���ɓ]���A������D�悵�č����̃C���t���X�g���N�`���[�����āA�V�Љ�ݏo���Ă����Ƃ������j������B �@�����Ă��̖{�̃e�[�}�ł���ߑ�ɂ����āA���F�l�`�A���j�Ƃ��ă��[���b�p�͍Ăђn���C�ɏ��o���A�n���C�̓C�X�����ƃ��[���b�p�̋�������C��ƂȂ�A���C�����߂��鋣���̋A���̓��[���b�p�̏����ɏI���B�n���C�ɂ����郈�[���b�p���C���̉́A�����̏I���������炵�A�ߑ�̎n�܂���������̂ł���B������{�͓������A�u�����V�X�e���v�Ƃ��������Ɍ������B�{��������p����ƁA <P.195> �@���̋ߐ����i�P�T�O�O�N���`�P�W�O�O�N���j�ɁA�����[���b�p�Ɂu�ߑ㐢�E�V�X�e���v�A���{�Ɂu�����V�X�e���v�Ƃ�����̌o�ώЉ�o�������B�����������Čo�ώЉ���n��ŏo�������̂́A���n��̐l�X����������Ԃ����L���A�ގ��̊�@�ɒ��ʂ��A�ގ��̉������@�����o��������ł���B�������ԂƂ́u�u���[�f���̐��I�v�Ƃ������ׂ��\�Z���I�A������ԂƂ͊C�m�A�W�A�A�ގ��̊�@�Ƃ͉ݕ��f�ނ̗��o�A�ގ��̉������@�Ƃ͐l�ގj��ŏ��̐��Y�u���̌o�ώЉ�̌`���ł���B�Ȃ��ގ������̂��A����͗��҂Ƃ��Ӌ��ł���A�������C�m�A�W�A�Ƃ���������Ԃ����e��������ł���B���҂Ƃ�������������`�������W�������Ƃɂ����ċ��ʂ����̂ł���B <P.196> �@�������A���n��ɓ��������X�|���X�̃x�N�g���̕����͑ΏƓI�ł������B�[���b�p�͊O�����̊J���o�ϑ� |

�n�A���{�͓������̕����o�ϑ̌n���Ƃ����B���̑���́A�����Ƌߐ��̂͂��܂ŗ��N���̌���������ȊC��̋A���Ɩ��W�ł͂Ȃ��B�t�F���y�j�����g���R�Ƃ̃��o���g�C��ɏ����������Ƃ́A�O�����u�������������̂ɑ��āA�t�F���y�Ɠ��N�Ɏ��������L�b�G�g�i��O���`�㔪�N�j���������Ɏ��s���A����܂ŊO�����u���ł����x�N�g�����A������ɓ������ɂȂ����B�C��Ƃ��������j�I���Ԃ̑̌��ɂ����āA����͏��ҁA�����͔s�҂Ƃ�������I�ȈႢ������B�ɂ�������炸�A�C�m�A�W�A�Ƃ̊W���琶�܂ꂽ���j�\���́A�[���b�p�Ɠ��{�͑����Ă����B���ꂪ���҂ɋ��ʂ������ۂB��͐��Y�v�����o���������ƁA������͒E����B���������Ƃł���B �@���[���b�p�͏��Ƃ̕����Ȍ�A���{�͘`���̏o���Ȍ�A�A�W�A�C�悩���ʂ̂��܂��܂ȕ��Y���p���I�ɗA�����A�A���͊g�債���B���̌��Ԃ�ɁA���[���b�p�͐V�嗤�̋M�������A���{�͍��Y�̋M�����i����ɍ|�j���x�������B���̂悤�ȉݕ��f�ނ̗��o�́A�����̗��n��̕����̌�i���ɗR��������̂ł���A�ꎞ�I�Ȑ����̂��̂ł͂Ȃ��A�\���I�����������Ă����B����䂦�ɁA�A�W�A���Y�̗A���͒����̎����������̂ł���B�����̎�e�̑Ή��Ƃ��ē��{�ƃ��[���b�p����C�m�A�W�A�ɗ��ꂽ�ݕ��f�ނ̗��o�����l�ɍ\���I�ł���B����͗��Љ�Ɍo�ϊ�@�������炵���B�ߐ��O�����ɂ����ẮA���[���b�p�ł͏d����`���Ƃ��A���{�ł����������|���o�ւ̗}���u����ꂽ�B�������A�����͔��{�I�ȉ�����ɂ͂Ȃ�Ȃ��B <P.197> �@�������ď\�����I�Ƀ��[���b�p���ɐ����[���b�p�Ɠ��{�Ő��Y�v�������������̂ł���B�����[���b�p�Ői�s�������Y�v���́u�Y�Ɗv���v�Ƃ�����B����͎��{�W��^�E�J���ߖ�^�̋Z�p�ŁA�J���̐��Y���������邱�Ƃɂ���āA���i�̗ʎY���\�ɂ������Y�v���ł���B����A���{�Ői�s�������Y�v���́A�����Z�ɂ���āu�Εv���v�Ɩ��Â����Ă���B����́A���{�ߖ�^�E�J���W��^�̋Z�p�œy�n�̐��Y���������A���i�̗ʎY���\�ɂ������Y�v���ł���B���Y�v���͈ꔪ�Z�Z�N���ɂ͋O���ɂ̂�A�����[���b�p�����{���A�A�W�A���Y�̗A����Ԃ����{�I�ɒE���A�����̐����m�������̂ł���B �@���̗��j�I�Ӌ`�͒E���̒B���ł������B���[���V�A�嗤�̗��[�ł����������Y�v���ɂ���āA���[���b�p�̓C�X���������̊C�挗���Ȃ킿�C���h�m�ɂЂ낪��_�E�D�̊C�m�C�X�������E���玩�����A���{�͒��������̊C�挗���Ȃ킿���V�i�C�E��V�i���ɂЂ낪��W�����N�D�̊C�m�������玩�������B�ߑ㐢�E�V�X�e���̐����I�����ł���u�푈�ƕ��a�v�̐��E�ς��C�X�����́u�푈�̉Ɓv�Ɓu���a�̉Ɓv�̐��E�ςɗR�����A������{������Â���u�i�����j�ƈi��j�v�̐��E�ς͋[���Ȃ������̒��؎v�z�ɗR������B���̉ߒ��͋��A�W�A�������玩�����ė��E�����Ƃ����Ӗ��ŒE���ł���B �@��X�́A�Ƃ�����Ɛ��m���S�̗��j�ςł��̂��l���Ă��܂��B�������ߑ�ȑO�́A�C�m�A�W�A�i�C���h����уC�X�����Љ�j�Ƃ�����i�n�悪���E�̒��S�������B���m�����{���C�m�A�W�A����̐�i�����邽�߂ɋM�������x�����Ă����̂ł���B��������N�������o�ϊ�@�ւ̃��X�|���X�Ƃ��āA���m�ł́u�Y�Ɗv���v���N����A���{�ł́u�����v�ɂ��u���Y�v���v���N�������ƌ��鎋�_�ł���B �@�C�m�A�W�A�̌���i���݂̎p�j���猩��Ƒz�������Ȃ����A���ꂪ���j�̎����ł��낤�B�i�������������͂���������B�����Ă��ꂩ������j�͗����ς��ČJ��Ԃ��̂ł���B���܂��ɁA���[���b�p�́u�������v�Ɍ������Ă���̂ł͂Ȃ����낤���H �@�쏟���́A���{�̍��y�����ᔻ���āA�u�E�����v��錾���Čy���ɏZ�B��C�̗ǂ����R�̒��ɍK����������u�K�[�f���A�C�����Y�v����Ă���B�i�m���ɓ��I���Č�́A�É��̒m�����@�ɏZ��ł���B�j���̖{�ɂ́A�n���[�h�́u�K�[�f���E�V�e�B�v���u�c���s�s�v�Ƃ����̂͌��ł���A�����ʂ�u�뉀�s�s�v�ɂȂ�͂����Ƃ��āA���̋N���́u�����̓��{�v�ɂ���Ƃ��Ă���B�����āA�u�����ېV�v���_�@�Ƃ��āA���m�Ɋ撣���Ēǂ������̂ł͂Ȃ��̂ł���B �@�����́A�u���E�W���v�������Ȃ�����A���Ԃ͒P�Ȃ�u���[�J���ȃA�����J�W���v�ł�������A�����ɋ��Ԙ_�����������s������A�������̂������ǂ����ƂƂ���ė������A���̔��Ȃ̋C�^���ڊo�߂Ă��Ă���̂ł͂Ȃ����낤���H���̖{�́A�����ȗ��P�O���N���o�Ă��邪�A�쏟���́u���e�̔Z���A�S�n�悢�����v������A���Ђ���ǂ�i�߂����{�̈���ł���B |

�@�����̊C�m�j�� �쏟���� �������_�� |

| 002�u���{���n�I�s�v�^�C�U�x���E�o�[�h�^�������g�� |

| ���{���n�I�s�^���}�� �^���}�Ѓ��C�u�����[�^20020215��P�� �艿�F\1,500+�Ł^529�� �@���{�̗��j���l����ƁA���A�W�A�ȊO�̊O���l���猩�����{�̎p�́A�]�ˎ���̍����̂���������A���Ɍ���ꂽ���̂����c����Ă��Ȃ��B�������ɓ���Ƒ����̉��Đl�������Ă��邪�A�C�U�x���E�o�[�h�Ƃ����C�M���X�l�������P�g�œ��{�𗷍s���A�I�s�����c���Ă���B�ꕔ�A���������邩���m��Ȃ����A���ɗ�Âŏڍׂȓ����̓��{�������Ă���{�ƌ����悤�B�ȉ��̈��p�ŁA��҂ł���C�U�x���E�o�[�h�Ƃ����l�ƂȂ肪�����Ă���B �@�ꔪ�����N�i�����\��N�j�̏t�A�g�̂͂��肵�Ă��邪�m�I�Ȋ���P�������p���������A�D�D����~��ĉ��l�u���ɗ������B�ޏ��́A�����C�U�x���E�o�[�h�Ƃ����B�T���t�����V�X�R�ŏ�D���A�����m��n���ē��{�ɏ��߂Ĕ��̂ł������B�Ƃ��Ɏl�\���B�ޏ��̐��U�̒��Ő^�̊���̎���͂����Ɏn�܂����B �@�C�U�x���́A�p�����[�N�V�A�̖q�t�̒����Ƃ��Đ��܂ꂽ�B�c���Ƃ�����a��ŁA�Ғł̕a�C�̂��߁A�q�t�ق̃\�t�@�ɉ��ɂȂ��Đt�̑唼���߂����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�ޏ��́A����������Ă������A���̂փj�[����ɂ��킢�������B�ޏ������N�̂��߂ɊO�����s���u���A�̋����o�������̂��ꔪ�l�N�ŁA��\�O�̂Ƃ��ł���B�ޏ��͂܂��J�i�_�ƕč���K�ꂽ�B����������͔ޏ��̑嗷�s�̂ق�̑��Ȃ炵�ɂ����Ȃ������B���s�炵�����s���n�܂����̂́A���N�ɋ߂��Ȃ��Ă���ł���B�ޏ��̓I�[�X�g�����A�A�j���[�W�[�����h�A�n���C�𗷍s���A�č��A�����B�����Ŕޏ��́A�R��ɂ�郍�b�L�[�R���z�������s�����B �@�ޏ��̐����ԓx�ɂ͓�̖ʂ��������B�i�i���Ɓj�₩�ȕw�l�ł���ƂƂ��ɁA���K�ɂƂ���Ȃ����R舒B�ȏ����ł��������B���{�ɂ�����ޏ��́A���̑��̖ʂ̏����ł������B �@���ɂ́A���{��������\�����A���ɂ͓��{�̏X����h煂ɍ��]���Ă���B�����Ɍ������r���ɁA����ȕ��͂��c���Ă���B �@�������Ă䂭�ɂ�āA�i�F�͂܂��܂��������Ȃ����B���˂��˂Ƒ�������́A�������X�т̋u�˂ƂȂ�A�w��ɂ͎R�����_�ɂ������Ă����B�����͂������Ǝ��тɈ͂܂�A�T���ȕS�������́A�Z�����肱���_�̉��Ɏ����̏Z����������܂��Ă���B���_�͏�ǂƂ������ׂ����̂ŁA���͓�t�B�[�g�A�����Γ�Z�t�B�[�g�̍���������B�ǂ̉Ƃ̋߂��ɂ������͔|����Ă���A���̗t�͓E�܂�āA��i�ނ���j�̏�Ŋ�������Ă����B �������� �N�Ƃ����������͎���a���A�N�����Ⴂ�l�������d���ɐ����o���A�w���̒����ɓ���ĕ����Ă��闘�������ȐԂ�V�́A���̌��悩��A���邻���Ȋ���ł̂����Ă����B�������̏����ȏ��̎q�ł������A�Ԃ�����w���ɂ���Ԃ��Ďq�ǂ��V�тɋ����Ă����B�܂��������Ăق�Ƃ��̐Ԃ�V��w�ɕ����Ȃ��q�ǂ������́A�傫�Ȑl�`��w���Ɍ���œ����悤�Ȋi�D�����Ă����B���������ɂ��邱�ƁA�l�Ƃ����č���ł��邱�ƁA���ł��Ԃ�V���������ƂŁA���������l�̑����Z��ł���n�����Ƃ�����ۂ���B �@���Ă̓��{�ł́A�q�����Ԃ�V��w�����ėV��ł����f�������������Ȃ��ߋ��ɂ��������悤�ȋC������B�ȉ��́A�h煂ȕ\���̈ꕔ�ł���B �@�쓇�ɂāi�ߐ{�����ߕӂƎv����j ���̐l�����̓����l�����i�𒅂Ȃ��B�ނ�͂߂����ɒ�������邱�Ƃ͂Ȃ��A�������ǂ������܂ŁA��ƂȂ����ƂȂ��������̂��������Ă���B��ɂȂ�� |

�ނ�́A���̂Đl�̂悤�Ɏ����̉Ƃ��҂�����ƕ߂����Ă��܂��B�Ƒ��݂͂Ȋ�肩���܂��āA��̐Q���ɋx�ށB�����̋�C�́A�܂��ؒY�≌���̉��ʼn���Ă���B�ނ�͉��������𒅂��܂܂ŁA�Ȃ��l�߂��|�����c�ɂ���܂�B���c�͓����ɂ͕��ʂ��̈���������̒��ɂ��܂��Ă����B����͔N�����痂�N�̔N���܂ŁA����邱�Ƃ͂߂����ɂȂ��B��i�^�^�~�j�͊O�ʂ����Ȃ肫�ꂢ�ł��邪���̒��ɂ͒��������ς��������Ă���A�o����̗��܂��ƂȂ��Ă���B���ɂ͖��⍁�����ނ�݂ɓh�肱�܂�Ă���A���̒n���ł͔��𐮂���̂͏T�Ɉ�A���邢�͂����菭�Ȃ��ꍇ�������B���̂悤�Ȑ����̌��ʂƂ��āA�ǂ�ȔߎS�ȏ�ԂɊׂ��Ă��邩�A�����ŏڂ����q�ׂ�K�v�͂���܂��B���̑��͑z���ɂ܂����������悢�ł��낤�B���̓y�n�̏Z���A���Ɏq�ǂ������ɂ́A�a�₵��݂��������Ă���B �@�������{�S�̂�ʂ��āA���]�͂��邯��ǂ��A���{�l�ɑ����҂̎v���͈ȉ��̕��͂œǂݎ���B �@���[���b�p�̑����̍��X��A�킪�C�M���X�ł��n���ɂ���ẮA�O���̕��������������̈�l���́A���ۂ̊�Q����܂ł͂䂩�Ȃ��Ƃ��A���D�╎�J�̎d�ł��ɂ�������A�������䂷��Ƃ���̂ł��邪�A�����ł͎��́A��x������Ȗڂɂ��������Ƃ��Ȃ���A�^�ɉߓ��ȗ������Ƃ�ꂽ����Ȃ��B�Q�W�ɂƂ�͂܂�Ă��A����Ȃ��Ƃ�����邱�Ƃ͂Ȃ��B�n�q�i�}�S�j�́A�����J�ɔG�ꂽ��A�т�����������Ƃ̂Ȃ��悤�ɐ₦���C�������A�v�т⌋��ł��Ȃ��i�������̏I���܂Ŗ����ł���悤�ɁA�אS�̒��ӂ��B�����I���ƁA�S�Â���~�������Ă��낤�낵�Ă�����A�d�����ق���o���Ď�������G�k�������肷�邱�Ƃ��Ȃ��A�ނ�͒����ɔn����ו������낵�A�w�n�W����`�[��������āA�ƂA��̂ł���B�ق�̍���̂��Ƃł��������A�v�т���������Ă����B�����Â��Ȃ��Ă������A���̔n�q�͂����T���Ɉꗢ���߂����B�ނɂ��̍��܂���Ƃ��ĉ��K�i�Z���j���������悤�Ƃ������A�ނ́A���̏I���܂Ŗ����͂���̂����R�̐ӔC���A�ƌ����āA�ǂ����Ă��������Ƃ�Ȃ������B�ނ�͂��݂��ɐe�ł���A��V�������B����͌��Ă��Ă������ւ�C�������悢�B �@�k�C���ɓn�����C�U�x���E�o�[�h�́A����ŃA�C�k�Ƃ̌����̒��ŁA�ނ�Ɉ�����Ă����B�C�̂������A���̌�̓��{�l�ɑ���]�����������Ȃ��Ă����B �@�������A�C�k�̍Œ�ōł��Ђǂ������ł��A���E�̑��̑����̌��Z�������̐������́A�����ɍ��x�ŁA�����ꂽ���̂ł͂���B���ꂩ��|�|����͎�����������K�v���Ȃ���������ʂ��|�|�A�A�C�k�l�͐����ł���Ƃ����_���l����Ȃ�A�킪���m�̑�s��ɉ���Ƃ�����������O������|�|�ނ�̓L���X�g���k�Ƃ��Đ��܂�āA������A�N���X�`�����E�l�[�������炢�A�Ō�ɂ͐��Ȃ��n�ɑ����邪�A�A�C�k�l�̕��������ƍ��x�ŁA�����Ƃ���ςȐ����𑗂��Ă���B�S�̓I�Ɍ���Ȃ�A�A�C�k�l�͏����ł���A���l�ɑ��Đe�ł���A�����Ő��h�̔O�������A�V�l�ɑ��Ďv����肪����B �@�ޏ��́A�A�C�k����A�O���l���N���K�ꂽ���Ƃ̂Ȃ��_�Ђւ̈ē�������A�܂��܂��A�C�k�̐l�����̐������Ɉ�����Ă����B���̖{�̊e��̕]��������ƁA���{�̗ǂ��Ƃ����\�����������݈̂��p�����b�肪�������A�����Ă��̗l�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�ǂ��Ƃ���������Ƃ���������ɏ�����Ă���ƌ����̂��������낤�B�������A�A�C�k�Ɋւ��Ă͈�т��čD�ӓI�ɕ`����Ă���B������҂́u���N�I�s�v�����邪�A�m���Ɏ茵�����\�������邪�A�u���{���n�I�s�v�Ɣ�r���āA���{�ƒ��N�̂����ꂩ�̗D������ɂ͖���������Ǝv����B |

���{���n�I�s �����ץ�ް�� �������g�� ���}�� ���}�Ѓ��C�u�����[ |

|||

| 001�u�n���`�v�^�c���F������u�A�a�̑�q�C�v�u�a�@�D�v |

| �n���`�i�Q�O�O�X�N���݁A��P�R���܂Ŋ��s�j �^�c���F���^�u�k�Е��� �u��p�`�v�ƕ����āA�u��͉p�Y�`���v�Ƃ�����������l���ǂꂭ�炢����̂��낤���H���Ȃ��Ƃ��A���̎���ɂ͂قƂ�ǂ��Ȃ��B�������A�j���ɂ��Ȃ�A�������̃����^���r�f�I�i�c�u�c�j�ɂ��u���Ă���̂ŁA���Ȃ�̕��y���Ȃ낤�ȂƎv�����肵�Ă���B���̍�҂ɂ��A�쒷�҃V���[�Y�̈���u�n���`�v���B �@���e�́A�l�C�����i���j������ɓ]�����A���̎l�l�Z�킪����p���������[���h�B�G�͋���ł���B����ł��鋍���V���i�����Ă�̂��j�́A���{�ł͑f���j���i�����̂��݂̂��Ɓj�ƏK������Ă��邱�Ƃ������C�ɂȂ邪�A�����ł͂����ɂ͐G��Ă��Ȃ��B������ɂ��Ă��A���Ȃ�n�`�����`���Ȗ{�ł�����B���Ȃ݂ɁA�Q�O�P�O�N�̂R���Ɏ����s�������s�́u����_�Ёv�́A�����V���Ƒf���j�����J���Ă����B �@�b�͖߂邪�A�u��p�`�v�ɂ������i�i�́A�قƂ�ǎ����Ă���B�ǂ��炩�Ƃ����ƕێ�I�X���ɔᔻ�I�ȁA�������ӔC�i����j�ȕ��͂������ɏo�Ă���B�����Ɋ�Â��Ă��邩�ǂ�������Ȃ��Ƃ���������邪�A�����ǂ݂����Ă����ƁA���X�C�ɂȂ���e���o�Ă���B���̒��ŁA���ɋC�ɂȂ����b�肪�Q�B�����̎�|�Ƃ͂܂��������W�Ȃ��Ƃ͏����̗���ɂ��킹�Ă���B �@��W���ɂ́A�u�A�a�̑�q�C�v���o�Ă��� �@19960815��1���^�艿\520+�� �@�A�t���J�嗤���݂̓s�s��Ղ@����ƁA��ʂ̒����ݕ����o�y����B�A�a�i�Ă���j�̑�q�C�ȑO�ɂ��A�C���h��A���u�𒆌p�n�Ƃ��āA�C���h�m�S�̂ɂ܂�����L��ȊC����Ռ������݂��A�����̌𗬂������Ȃ��Ă����̂��B���̂���A�������A�t���J��A���n�ɂ��邱�Ƃ��Ȃ��A�A�t���J�������ɍU�߂��ނ��Ƃ��Ȃ������B�c�O�Ȃ���A���u���l�ɂ��z��i�ǂꂢ�j�f�Ղ͂����Ȃ��Ă������A�Ƃ������A���܂��n��ɕ��������Ă����̂̓��[���b�p���E�����ŁA�����̊C�͍L���J���Ă����B���ꂪ�����̐��E�ł������B �@���[���b�p�l���吼�m�Ɂu�i�o�v�����Ƃ�����ߌ����͂��܂�B�ނ�͓�k�A�����J���u�������v�A��]����u�������v�A�C���h���u�������v�A�t�B���s�����u�������v�A�s����X�ŗ����Ɣj��������������A����𗪒D���A�Z����������ēz��ɂ����B�����ĐS��ɂ߂邱�Ƃ��Ȃ��A�����Ԃ����B �u�z��͑��̐_��m��ʈً��k�ł���A�������m��Ȃ���ؐl�ł���B�l�Ԃł͂Ȃ��A�����ł���B�䂦�ɓ������������悤�ɔނ���������ׂ����v������A���r�A�����́A���[���b�p�l�ɂƂ��ĕ����ł͂Ȃ������̂��B���������̈��Ɓ|�|�|�����̓Ɨ���D���A�����̖���z��Ƃ��A�����̍���𗩁i�����j�߁A�����̕�����j�A�����炤�҂͎E���B�����𐳓������邽�߁A�u����Ȃ��͕̂����ł͂Ȃ��v�Ǝ咣�����̂��낤���B����Ƃ��A�S���炻���M���A���`���Ȃ���тɂЂ���� |

����A�l���E���A�y�n��D���A�z��������̂��B���[���b�p�l�͖{���A���Ȑl�X�������̂��H�����ł͂Ȃ��͂����B�\���J�̑�C�������A�ԓ������̑��z�ɏĂ���A�a�i�������т傤�j�ɋꂵ�݂Ȃ���A�Ȃ��A�傫�����Ȃ����D�Ō̍�����ނ�͗��������B���̗E�C��s���́A���m�ւ̒T���S�A�i��i����j�̐��_�́A������̃A�W�A�l���͂邩�ɂ�����Ă����B���ꂪ�ڕW��B�������Ƃ���A�c�E�ȗ~�]�ɓh��Ԃ����B �@�A �a�i�Ă� ��j�́A�P�S�O�T�N����P�S�R�R�N�ɂ����Ă̂V��̑�q�C�ŁA����A�W�A�A�C���h�A�A���r�A�A�A�t���J�Ȃǂɉ��������B���@�X�R�E�_�E�K�}����]���ʉ߂����̂��P�S�X�V�N�A���Ȃ݂ɃR�����u�X���T���E�T���o�h�����ɓ��B�����̂��A�P�S�X�Q�N������A�u��q�C����v�ɐ旧���ƂV�O�N�߂��O�ɁB�����́u��q�C����v������Ă������ƂɂȂ�B�ǂ���ɂ��Ă��A��Z��������̂Ɂu�����v�Ƃ����̂��������Șb���B�A�a�́A�_�쐶�܂�̃C�X�������k�ŁA�i�y��Ɏd���������̕����E�����������B �@��P�R���Ɂu�a�@�D�v�̘b�肪�o�Ă���B �@20070515��1���^�艿\648+�� �@����ܔN�A��_�E�W�H��k�Ђ̒���A�A�����J�R�͕a�@�D�}�[�V�[��h���������Ɠ��{���{�ɐ\�����B�}�[�V�[�͍ŐV���̎�p���P�Q�ƃx�b�h�P�O�O�O�ȏ�����Ȃ��Ă������A���{���{�͂Ȃ������������̌��ӂ����₵���B���̂��߁A�����̔�Ў҂��ً}���Â��邱�Ƃ��ł����A���Ɏ������B �@�n�C�`��n�k�ŁA�A�����J�R�̕a�@�D�u�R���t�H�[�g�v���h�����ꂽ�j���[�X��������������Ǝv���B�u�R���t�H�[�g�v���O�q�́u�}�[�V�[�v�Ɠ��K�͂̎{�݂����u�a�@�D�v�ŁA�u�}�[�V�[�v�Ɠ��l�A�Ζ��^���J�[�������������́B���̑D�����œƗ����Ď��Â��ł��邱�Ƃ͑f���炵���B�c�O�Ȃ�����{�ɂ͂Ȃ��B���{�ɂ�����L�����͋c�_���������Ƃ��낾���A���ۍv�����l����ƌR���ւ̋��������L���Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���H �@��_�E�W�H��k�ЂŃA�����J����̕a�@�D�h���Őf�����ۂ��������̐_�ˎs���́A���ƌ�A�_�ˎs�����ɓ���A��������s���ɂȂ����{�莁�B�����̊��@�i������b�͎Љ�}�̑��R���j�ɂ͊�@�Ǘ��ӎ����܂������Ȃ��������Ƃ́A���̌�̌o�߂��݂�킩�邪�A�s�����f�������R���A���a���ƂƂ��ČR���������ɂ͂����Ȃ��̂ƁA�O���̈�t�͓��{�̈�t�Ƌ��������Ă��Ȃ�����Ƃ����������邪�A�{���Ȃ�ΐM�����Ȃ����Ƃ��B�����Ƃ��A���R�����ɂ��Ă��A�Љ�}�̓��t�Ƃ��������A�����}�̏�ɏ�������������������B �u�n���`�v�ɘb�͖߂邪�A�����������b�肪�A��҂̕��܂���Ԃ��邪���Ƃ��A�Ƃ���ǂ���ɏo�Ă���A����Ȃ�Ɋy���������Ƃ�����B�ł��A��P�S�����o�Ă��w������C�́A���̂Ƃ���͂Ȃ��B |

�@�n���`�@��P�� |

|||

�@�n���`�@��W�� |

|||||

�@�n���`�@��P�R�� |

|||||

| �����ց� |  |

�u�{�E���̑��Q�v�֍s�� | |

|

�u�{�E���̑��P�v�̃g�b�v�� |